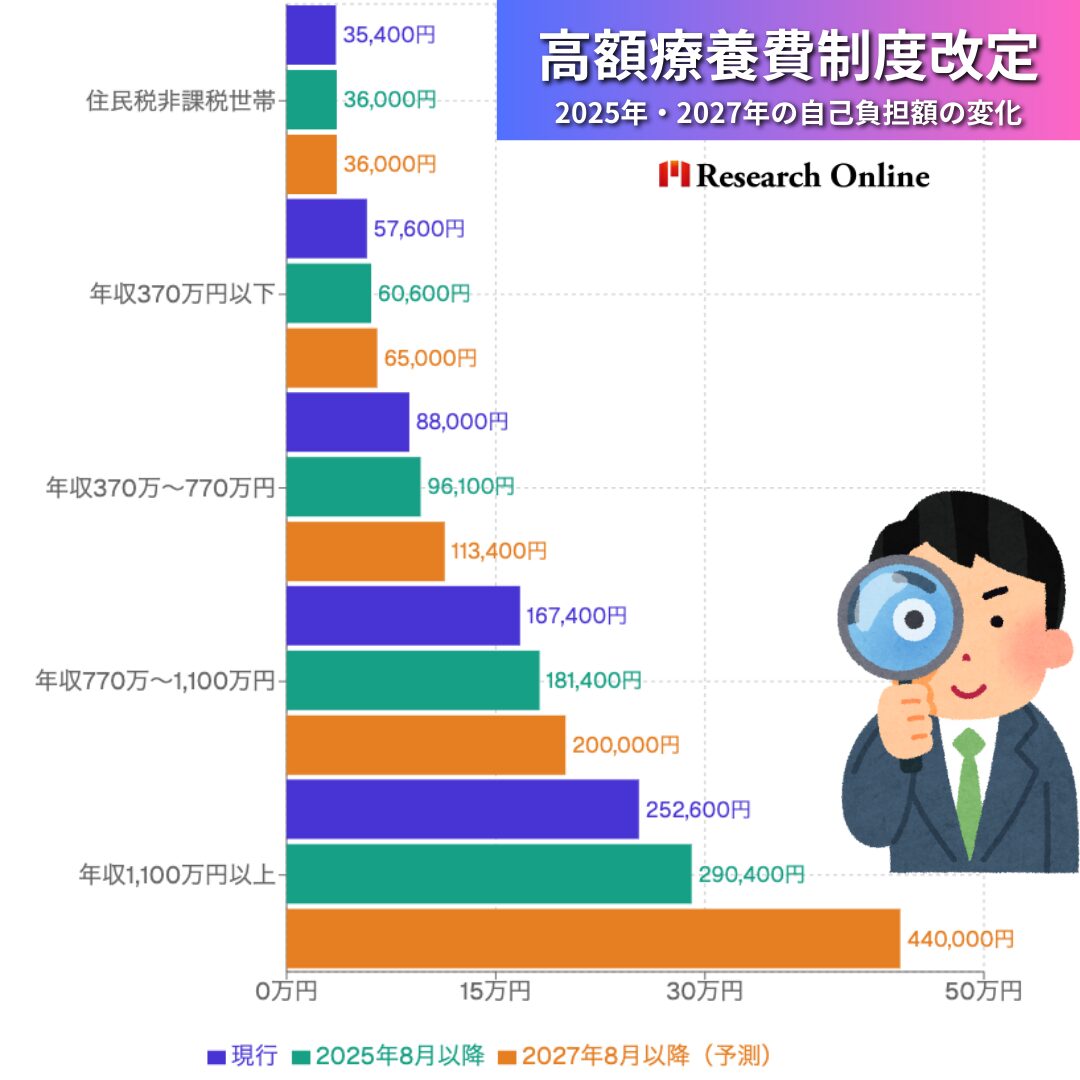

2025年8月、高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられます。そして、2027年8月には 所得区分が現行の5段階から13段階に細分化 され、一部の世帯では 自己負担額が2倍以上 になる可能性もあります。この改定の背景には、以下のような課題があります。

- 医療費の急増:医療技術の進歩や高額な薬剤の普及

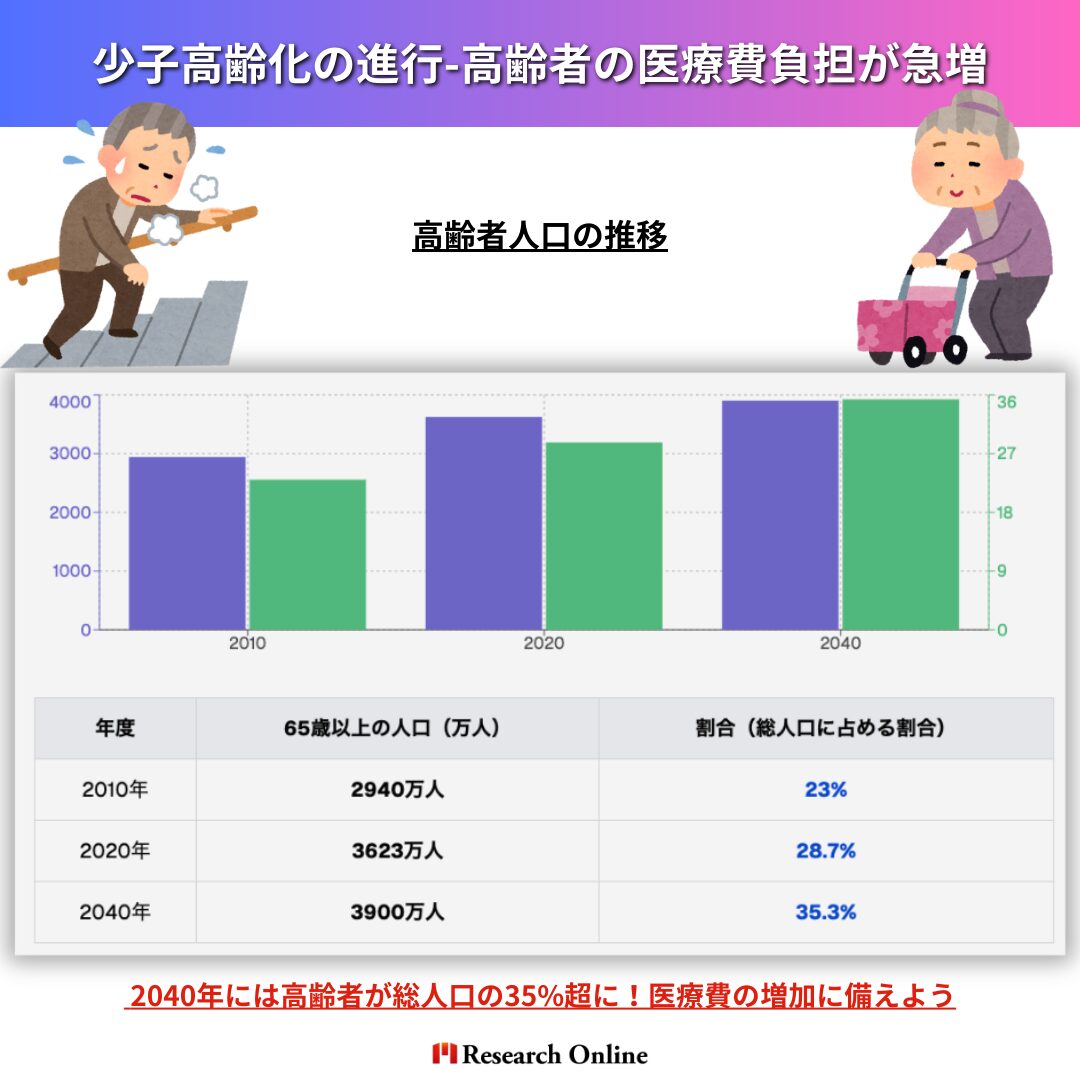

- 少子高齢化:高齢者の医療費負担が増加

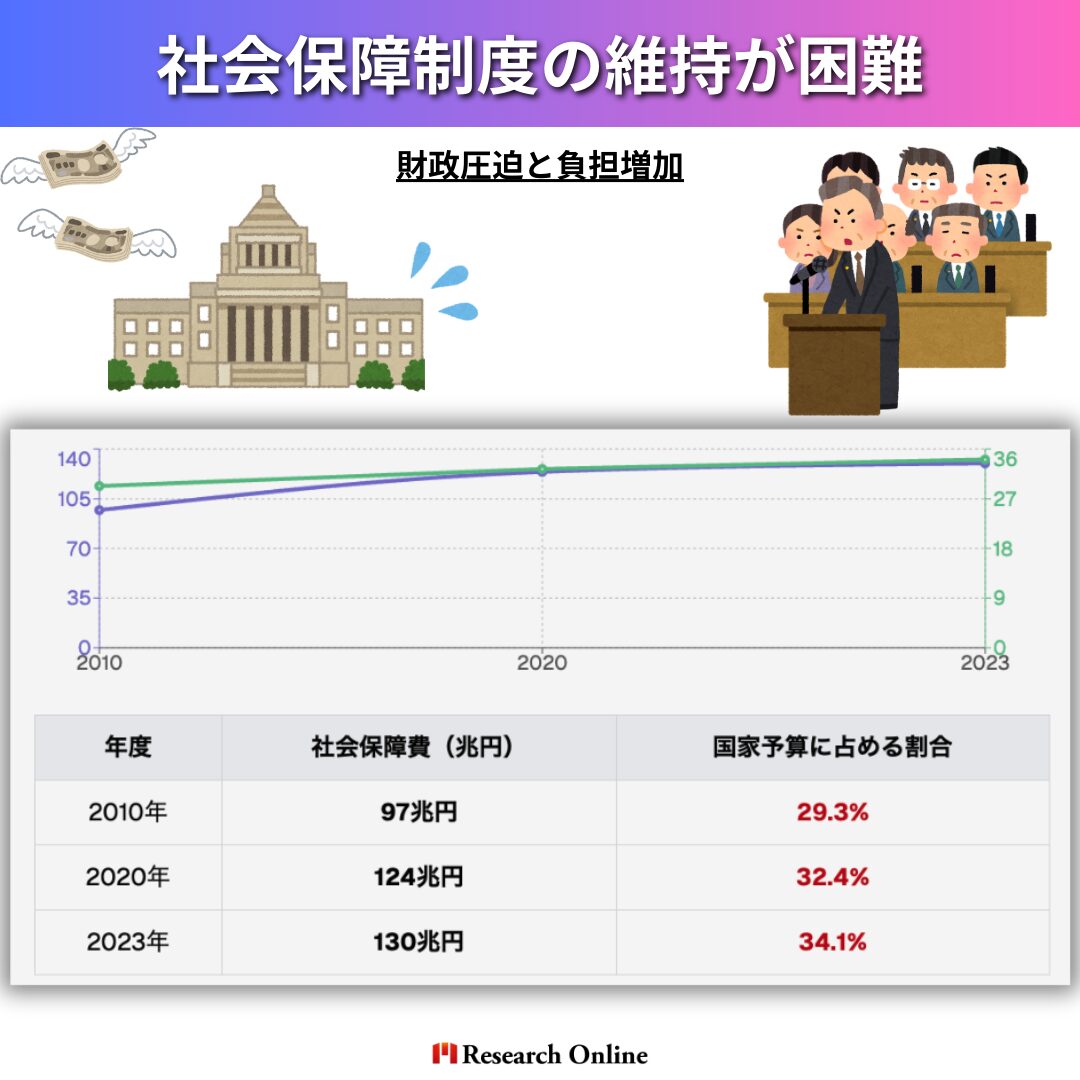

- 社会保障制度の維持:財政圧迫による負担増加

- 高額療養費制度とは?基本の仕組みと現在の自己負担額

- なぜ2025年・2027年に自己負担額が上がる?3つの背景を解説

- 2025年・2027年の改定内容|年収別自己負担額シミュレーション

- 改定による影響|患者・現役世代・医療制度にどんな変化が?

- 医療費負担増加にどう備える?今できる対策と資産形成のポイント

- 2025年8月と2027年8月に高額療養費の自己負担上限額が引き上げられ、特に高所得者層では負担が2倍近くになる可能性がある。

- 医療費の急増、少子高齢化、社会保障制度の維持という3つの理由が改定の背景にあり、日本の医療財政は逼迫している。

- 負担増に備えて、医療費控除の活用、民間医療保険の見直し、資産運用の強化など、早めの対策が必要。

▼関連記事

この記事の目次

高額療養費制度とは?基本の仕組みを解説

1. 高額療養費制度の概要

高額療養費制度は、1か月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分を健康保険が負担する制度です。

例えば、年収500万円の人が100万円の医療費を支払った場合、自己負担額は約 87,000円 で済みます。それ以上の金額は国が負担します。

しかし、この制度の上限額が 2025年と2027年に段階的に引き上げられる ことで、患者の負担が増加することになります。

2. 2025年2月時点の自己負担上限額(現行)

.jpg)

参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費制度では、1か月の医療費が一定額を超えた場合、超過分を公的保険が負担します。ただし、自己負担の上限額は 年収によって異なり、高所得者ほど上限が高く設定されています。2025年8月以降、この上限額が引き上げられる予定です。負担増に備えて、 医療費控除の活用や民間医療保険の見直しを検討することが重要 です。

- 高額療養費制度は、一定額を超える医療費を公的保険が負担する仕組み

- 自己負担の上限額は年収によって異なり、高所得者ほど高くなる

- 2025年2月時点の上限額は35,400円〜252,600円

- 2025年8月以降、上限額が引き上げられる予定

- 今後の負担増に備え、医療費控除や保険の見直しを検討することが重要

自分の年収に応じた上限額を把握し、医療費負担増に備えましょう。

リサーチバンク株式会社は、「源泉徴収票の見方」「所得税・住民税の計算」「手取りを増やすコツ」などを分かりやすく解説。ふるさと納税の控除や節税の仕組みもサポートします。

なぜ高額療養費が上がる?3つの背景を解説

1. 医療費の急増|2022年度の総医療費は46兆円超え

日本の総医療費は 年々増加 しており、2022年度の総額は 約46兆円 に達しました。これは 過去10年間で約10兆円の増加 に相当します。

参考:厚生労働省発表資料(医療機器)

日本の医療費は 年々増加 しており、2022年度には 約46兆円 に達しました。医療技術の進歩や高齢化により、今後も増加が見込まれています。これに伴い、公的負担の見直しが進み 個人の医療費負担も増加する可能性 があります。早めに 医療費控除や保険の見直し を検討しましょう。

- 2022年度の総医療費は 46兆円超え

- 過去10年間で 約10兆円増加

- 医療技術の進歩・高齢化 が主な要因

- 自己負担の増加に備えた対策が必要

今後の医療費増加に対応できるよう準備を進めましょう。

2. 少子高齢化の進行|高齢者の医療費負担が急増

現在、日本の 総人口に占める65歳以上の割合は約29% に達しており、2040年には 35%超 になると予測されています。

参考:厚生労働省の「令和3(2021)年度 国民医療費の概況」

高齢者の医療費負担が拡大し、 自己負担額の増加 も懸念されています。今後の負担増に備え、 医療保険や資産形成の見直し が重要です。将来の負担増に備え、早めの準備を進めましょう。

- 2040年には高齢者が総人口の35%超

- 医療費負担の増加が避けられない

- 自己負担の上昇に備えた対策が必要

3. 社会保障制度の維持が困難|財政圧迫と負担増加

日本の 社会保障費(医療・年金・介護など)にかかる費用は2023年度で約130兆円 となり、国家予算の 3分の1以上 を占めています。

参考:厚生労働省の「給付と負担について」

財政圧迫により、医療費や年金の自己負担額が引き上げられる可能性 があります。将来の負担増に備え、貯蓄や保険の見直しが重要 です。社会保障制度の変化に対応できるよう、早めの準備を進めましょう。

- 社会保障費は2023年度で130兆円、国家予算の34%以上を占める

- 今後も増加が続き、自己負担額の引き上げが懸念される

- 将来の負担に備え、貯蓄や保険の見直しが必要

25年・27年の改定で自己負担額はどう変わる?

参考:厚生労働省「高額療養費制度」の改正案

2025年8月から高額療養費の自己負担上限額が引き上げられ、2027年にはさらに増額 される見込みです。特に 高所得者層は負担額が大幅に増加 し、年収1,100万円以上の人は 2027年に最大約44万円 まで引き上げられる可能性があります。負担増に備え、医療費控除の活用や保険の見直し を早めに検討し負担増に対応できるよう、今から準備を始めましょう。

- 2025年8月から自己負担上限額が引き上げ

- 2027年にはさらに増額、高所得者層の負担が大幅増

- 将来の医療費負担に備え、対策が必要

医療費負担の見直しが必要な時代に|今から始める対策と安心の備え

2025年・2027年の高額療養費制度改定により、多くの人にとって「医療費の自己負担額」が見直しのタイミングを迎えています。特に現役世代や高所得層では、医療費負担が2倍以上になるケースもあるため、制度変更を“知らないまま”では済まされない時代になりました。

ここでは、将来の医療費負担増に備えて利用したい、資産形成や保障の見直しに役立つサービスを厳選してご紹介します。早めの行動が、将来の安心につながります。

1.【リサーチバンクマネーセミナー】

将来の資産形成に不安を感じている会社員・公務員の皆様へ、累計10,000人以上が参加した「リサーチバンクマネーセミナー」をご紹介します。このセミナーでは、iDeCoやNISA、不動産投資、年金・税金対策など、資産運用に関する幅広い知識を学べます。個別相談は無料で、対面やオンラインでお金のプロと一対一でお話しできます。老後資金や教育資金、住宅購入、資産運用など、さまざまな目的で多くの方が参加しています。この機会に、将来への不安を解消し、安心できる未来を築きましょう。女性向けセミナーもあるのが特徴です。

2.【マネきゃん/Money Camp】

マネきゃんは資産運用を始めたい会社員・公務員向けの無料オンラインセミナーです。年金対策、節税、不労所得、NISA・iDeCo活用法などをプロが初心者にもわかりやすく解説。個別のカウンセリングや投資シミュレーションも無料!

3.【不動産投資スクール】

![]() 物件選び、収支計算、融資、節税、管理、空室対策、リフォームなど、 不動産投資家になるために必要なスキルをゼロから学べるスクールの 無料体験会です。

物件選び、収支計算、融資、節税、管理、空室対策、リフォームなど、 不動産投資家になるために必要なスキルをゼロから学べるスクールの 無料体験会です。

4.マンション投資のJPリターンズ【個別面談】

![]() マンション投資で安定した家賃収入を得ませんか?J.P.Returnsなら、東京・神奈川などの好立地物件を厳選してご提案。初めての方でも安心して取り組めるよう、専門家が基礎知識から投資の具体的方法まで個別で丁寧に解説します。

マンション投資で安定した家賃収入を得ませんか?J.P.Returnsなら、東京・神奈川などの好立地物件を厳選してご提案。初めての方でも安心して取り組めるよう、専門家が基礎知識から投資の具体的方法まで個別で丁寧に解説します。

5.認知症による資産凍結から親を守る|家族信託の「おやとこ」

認知症になると、自宅の売却や預金の引き出しができなくなり、家族が介護費や生活費を負担することに…。そこで注目されているのが、認知症になる前に財産を家族に託して守る『家族信託』です。家族信託の契約件数No.1のおやとこでは、司法書士など専門家が無料でご相談に対応。全国7拠点で年間数千件の実績があります。

質問(FAQ)|知っておきたい!高額療養費改定

Q1 高額療養費制度とは?

A. 医療費が一定額を超えた場合、超過分を国が補助する制度です。例えば、年収500万円の人の自己負担額は 月8万7,000円が上限 となり、それ以上は国が負担します。

Q2 なぜ高額療養費の上限額が引き上げられるのか?

A. 医療費の増加や少子高齢化に対応するためです。

- 医療費の高騰:医療機器や薬剤の価格が上昇。

- 少子高齢化:高齢者の増加で社会保障費が増加。

- 国の財政負担の軽減:医療費の増加に伴い、国の負担が限界に近づいているため。

Q3 2025年・2027年の改定で上限額はどう変わる?

A. 2025年8月から上限額が引き上げられ、2027年にはさらに増加します。

- 年収370万円以下:5万7,600円 → 6万600円(2025年)

- 年収500万円前後:8万7,000円 → 8万8,000円(2025年) → 11万3,400円(2027年)

- 年収770万円超:16万7,400円 → 18万1,400円(2025年)

Q4 高額療養費の改定でどんな影響がある?

A. 患者の自己負担増加や保険料の変動が予想されます。

- 高額療養費を利用する人:自己負担額が増え、特に長期治療が必要な人の負担が大きくなる。

- 利用しない人:健康な人の負担はやや軽減され、国民健康保険の負担が 年間約1,500円減少 する見込み。

Q5 外国人による医療保険利用の問題とは?

A. 短期滞在での不正利用や保険証の悪用が問題になっています。これを防ぐため、マイナンバーカードと保険証の一体化(マイナ保険証) が導入され、不正利用対策が強化されています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

まとめ|今からできる医療費負担増への対策

2025年と2027年の改定により、高額療養費の自己負担上限額は大幅に引き上げられます。特に 高所得者層では負担が2倍以上 になる可能性があり、今後の医療費負担がさらに重くなることが予想されます。この背景には、医療費の急増・少子高齢化・社会保障制度の維持 という大きな課題があり、国民全体で負担を分担する必要があります。しかし、負担増を避けることはできなくても、適切な対策を講じることで影響を抑えることは可能 です。

- 医療費控除の活用:年間10万円以上の医療費がかかる場合、確定申告で還付を受ける

- 民間医療保険の見直し:高額療養費の自己負担分をカバーできる保険に加入

- 貯蓄・資産運用の強化:将来の医療費増加に備え、計画的に準備

改定後の影響を正しく理解し、今から対策を始めることで、将来の医療費負担を最小限に抑えることができます。早めの準備を心がけましょう。

私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。

▼関連記事

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪