株式投資をしていると、利益が出たり損失が出たりすることがあります。特に複数の証券会社で取引をしている場合、損益通算や損失の繰越控除を活用することで税金を大幅に節約できる可能性があります。しかし、確定申告が必要な場合や不要な場合があり、これを正しく理解することが重要です。

この記事では、株式投資における確定申告の必要性、損益通算の手続き、税金を節約するためのポイント、そして確定申告のデメリットについて詳しく解説します。

▼関連記事

- 確定申告が不要なケース

- 特定口座(源泉徴収あり)、NISA口座、年間利益20万円以下(給与所得者)などは申告不要。

- 確定申告が必要なケース

- 特定口座(源泉徴収なし)、一般口座、複数の証券会社を利用している場合、損益通算や損失の繰越控除を利用したい場合は申告が必要。

- 損益通算と損失の繰越控除を活用すれば節税が可能

- 複数口座の損益を相殺することで税額を減らし、損失を最大3年間繰り越すことで将来の税負担を軽減できる。

「今さら聞けないお金の疑問」をプロに相談してスッキリ解決!

リサーチバンク株式会社では、「源泉徴収票の見方」「所得税や住民税の計算」「手取りを増やすコツ」など、お金に関する疑問をやさしくシンプルに解説します。さらに、ふるさと納税についてもアドバイス!控除上限額や節税の仕組み、手続き方法まで丁寧にサポートします。今こそ、お金の基本を押さえて、自分の収入をしっかり理解するチャンス!この機会に、お金の不安を解消してみませんか?

この記事の目次

株式投資で確定申告が必要な場合・不要な場合

まず、株式投資で利益が出た場合、確定申告が必要かどうかは以下の条件によって異なります。

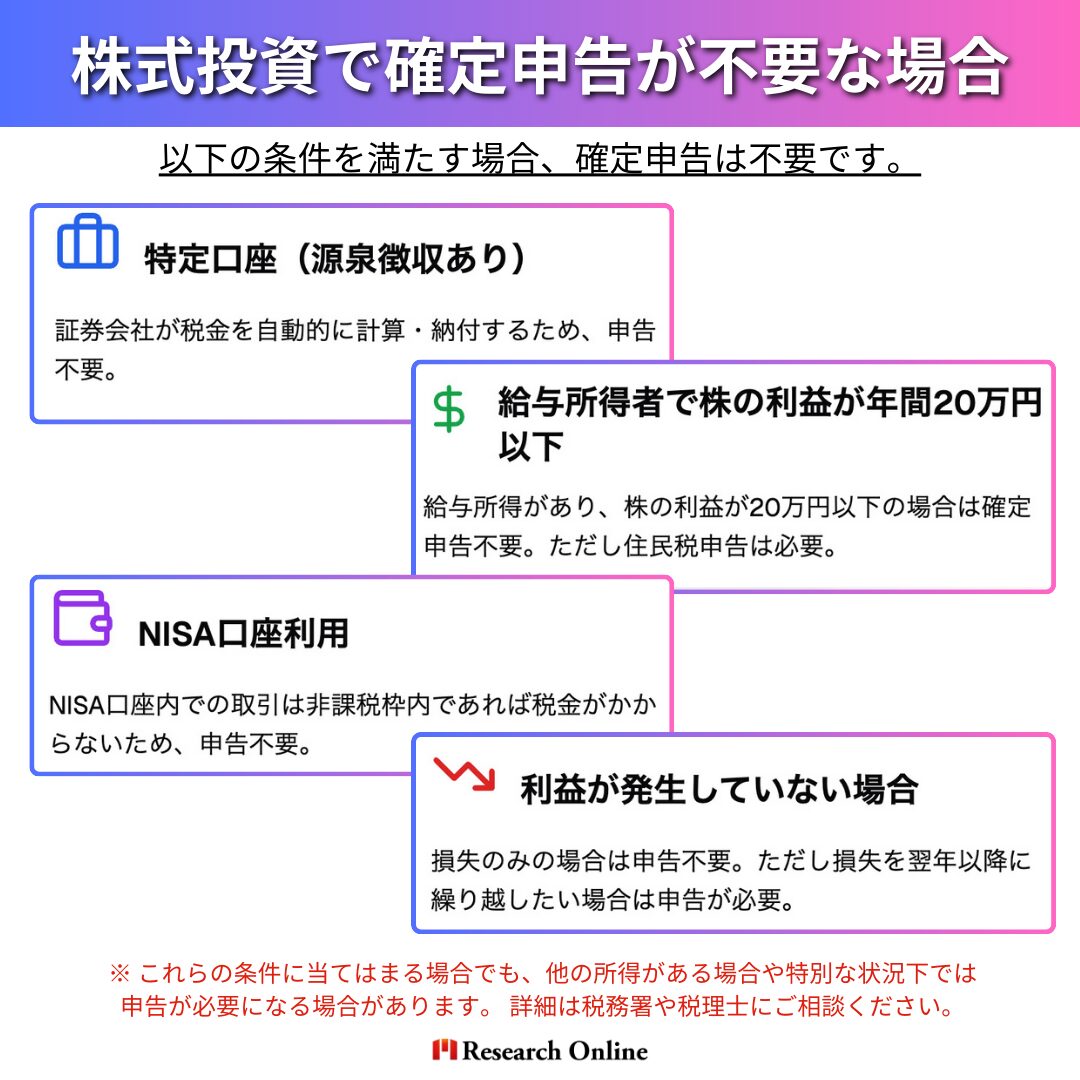

株式投資で確定申告が不要な場合

以下の条件を満たす場合、確定申告は不要です。

確定申告が不要なケースでは、**特定口座(源泉徴収あり)**を利用している場合、証券会社が税金を自動計算・納付するため申告の必要はありません。また、給与所得者で年間利益が20万円以下、NISA口座内の取引も確定申告不要です。損失のみの場合も申告は不要ですが、翌年以降に損失を繰り越したい場合は申告が必要です。

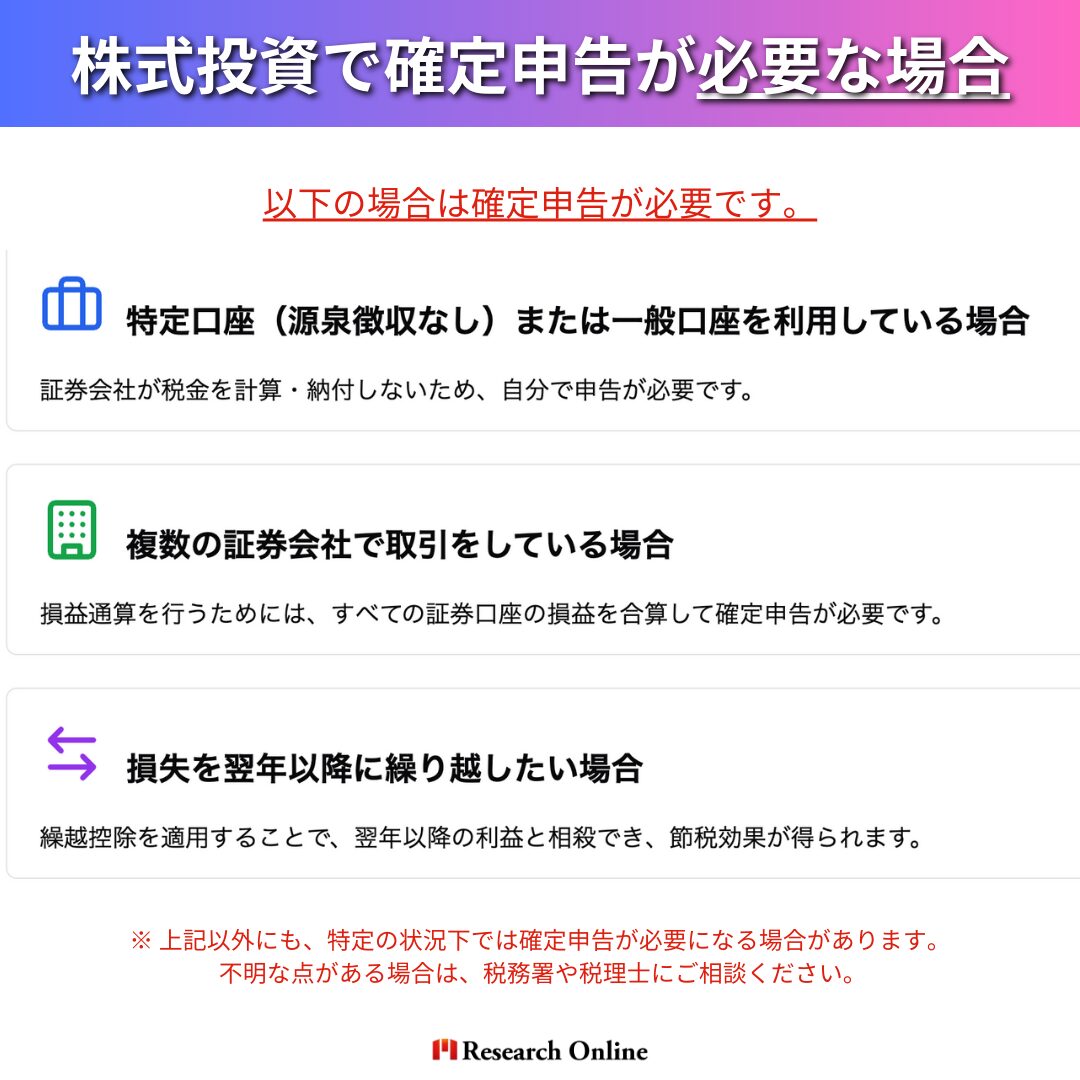

株式投資で確定申告が必要な場合

以下の場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要なケースでは、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合、証券会社が税額を計算しないため自分で申告する必要があります。複数の証券会社で取引を行っている場合も、確定申告をしないと損益通算ができず、不要な税負担が発生します。また、損失を翌年以降に繰り越したい場合も、確定申告を行うことで節税が可能になります。

損益通算と損失の繰越控除とは?

損益通算とは?

損益通算とは、株式投資などの金融取引で発生した利益と損失を相殺することです。これにより、課税対象となる所得を減らし、税金を軽減することができます。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- 証券会社Aで50万円の利益が発生

- 証券会社Bで30万円の損失が発生

この場合、損益通算を行うことで、課税対象額は以下のように計算されます。

- 50万円(利益) - 30万円(損失) = 20万円(課税対象額)

損益通算を行わない場合、50万円に対して税金が課されますが、損益通算を行うことで税金を大幅に節約できます。

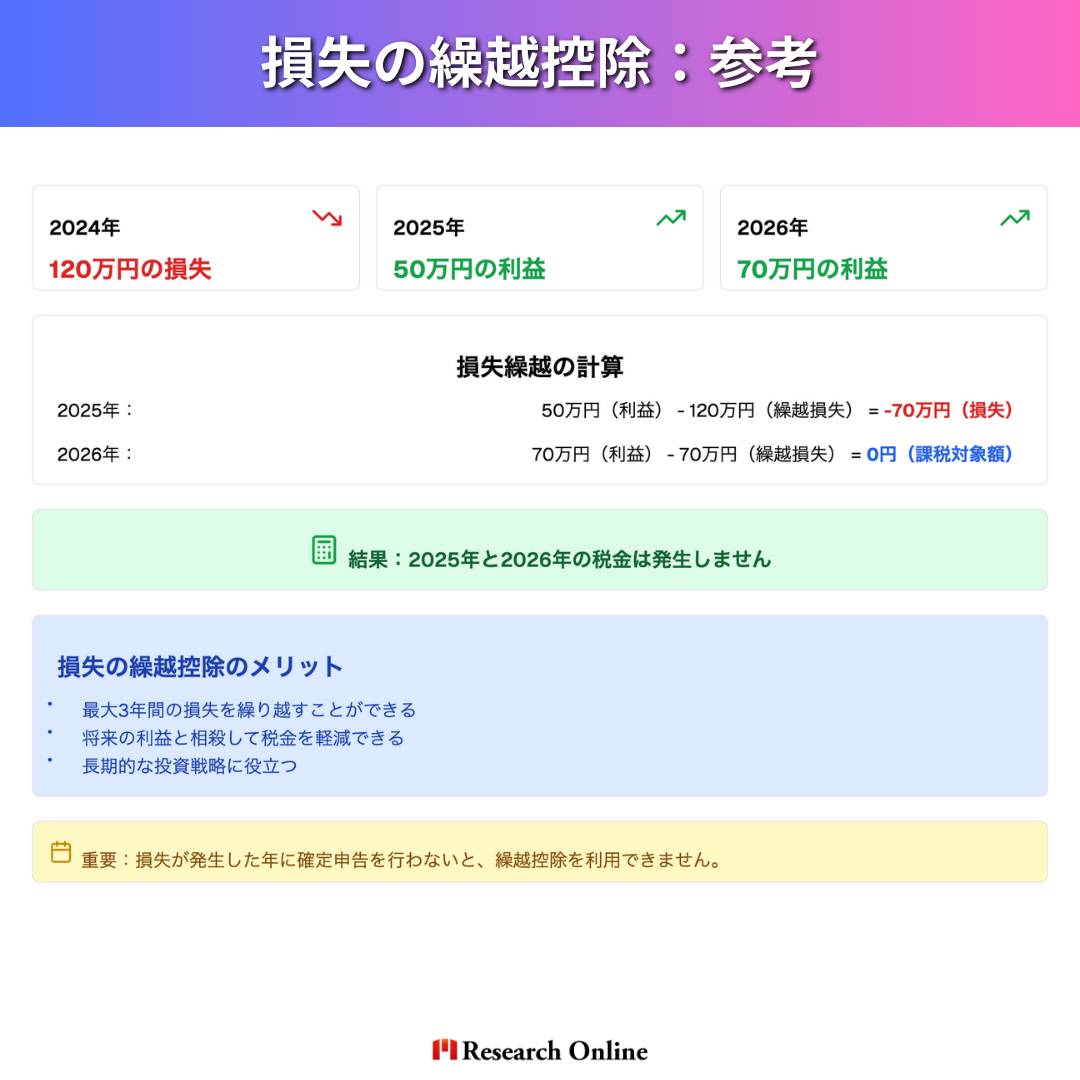

損失の繰越控除とは?

株式取引で損失が出た場合、確定申告を行うことでその損失を最大3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺することができます。損失の繰越控除を利用するには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。確定申告を行わない場合、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

【例】損失の繰越控除

- 2024年:120万円の損失が発生

- 2025年:50万円の利益が発生

- 2026年:70万円の利益が発生

この場合、2024年の損失を繰り越すことで、以下のように課税対象額を減らすことができます。

- 2025年:50万円(利益) - 120万円(繰越損失) = -70万円(損失)

- 2026年:70万円(利益) - 70万円(繰越損失) = 0円(課税対象額)

結果として、2025年と2026年の税金は発生しません。

株式投資で確定申告を行うメリット

税金の節約

益通算や損失の繰越控除を活用することで、将来の利益に対する税金を大幅に削減できます。

例えば、2024年に120万円の損失が発生し、翌年以降に利益が出た場合のケースです。

- 確定申告を行った場合:税金6万1945円

- 確定申告を行わなかった場合:税金30万4725円

この差額は、30万4725円 - 6万1945円 = 約24万円です。

確定申告を行うことで、過去の損失を翌年以降の利益と相殺できるため、課税対象額が大幅に減少します。その結果、約24万円もの税金を節約することが可能になります。このように、損失が発生した場合は確定申告を行うことで、将来の税負担を軽減できる大きなメリットがあります。

株式投資で確定申告を行う際のデメリット

確定申告には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。以下に主なデメリットを挙げます。

配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる可能性

「確定申告を行うと、損失を控除する前の所得が税務署に報告されます。そのため、所得が48万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。ただし、所得が48万円を超えても133万円以下であれば、段階的に控除額が減少する『配偶者特別控除』が適用される場合があります。これにより、世帯全体での税負担が増える可能性があるため、事前にシミュレーションを行うことが重要です。」

国民健康保険料の増加

「確定申告を行うと、所得が増えたとみなされるため、国民健康保険料が上がる可能性があります。ただし、国民健康保険料の計算では、損失控除後の所得が基準となる場合もあります。そのため、損失を繰り越している期間中は保険料が増加しないケースもありますが、繰越損失がなくなった後は保険料が増加する可能性があるため注意が必要です。」

手続きの煩雑さ

「確定申告を行うことで、手続きが複雑になり、時間や労力がかかる点もデメリットとして挙げられます。特に、一般口座を利用している場合は、自分で損益を計算する必要があるため、手間がかかります。一方で、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、証券会社が税金を計算してくれるため、確定申告が不要になるケースもあります。」

株投資の確定申告のメリット、デメリット具体例

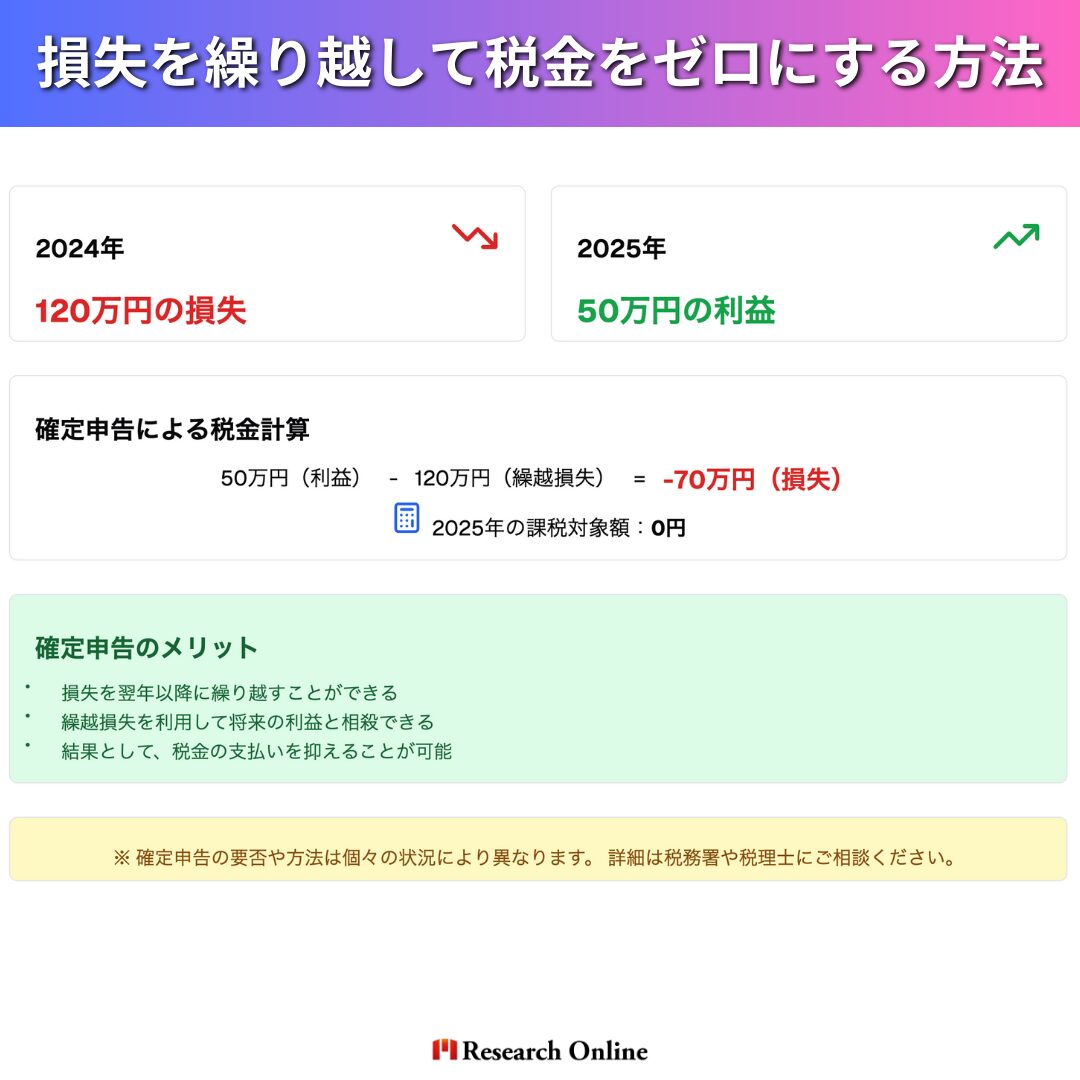

【ケース1】損失を繰り越して税金を節約

2024年:株式取引で120万円の損失が発生

2025年:50万円の利益が発生

この場合、2024年に確定申告を行い損失を繰り越すことで、2025年の課税対象額は以下のように計算されます。

50万円(利益) - 120万円(繰越損失) = -70万円(損失)

結果として、2025年の課税対象額は0円となり、税金は発生しません。なお、損失を繰り越すためには、2024年に確定申告を行うことが必須条件です。

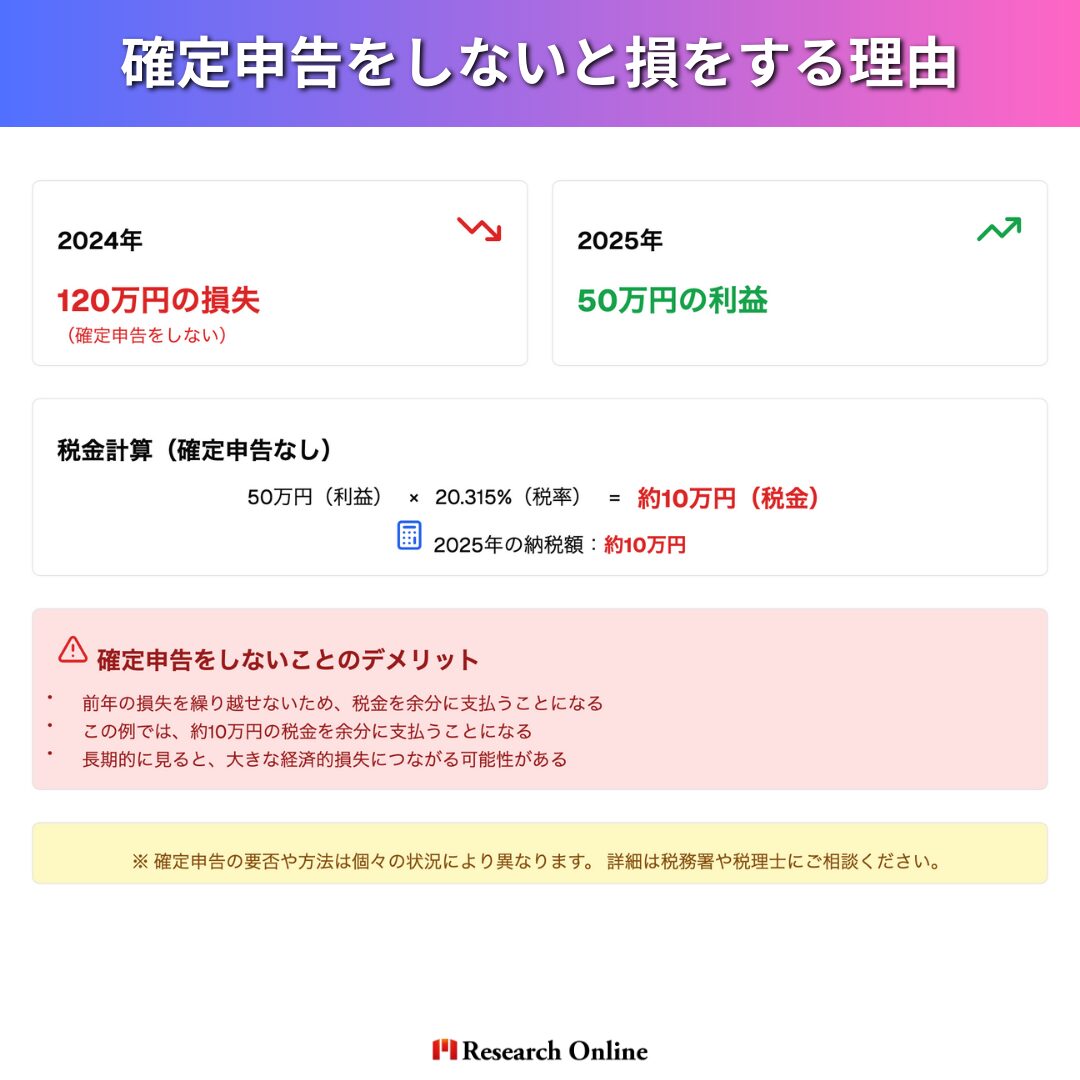

【ケース2】確定申告をしない場合のデメリット

2024年:120万円の損失が発生(確定申告をしない)

2025年:50万円の利益が発生

この場合、2024年に損失を申告していないため、損失を翌年以降に繰り越すことができません。その結果、2025年の利益50万円に対してそのまま税金が課されます。

50万円 × 20.315% = 約10万円

確定申告をしないことで、約10万円の税金を余分に支払うことになります。損失を繰り越していれば、この税金を節約できた可能性があるため、損失が発生した年には確定申告を行うことが重要です。

質問(FAQ)|株式投資における確定申告

Q1. 株式投資で確定申告を行うことでどれくらい税金を節約できますか?

株式投資で確定申告を行うことで、損益通算や損失の繰越控除を活用し、課税対象額を減らすことができます。例えば、確定申告を行った場合と行わなかった場合で約24万円の税金差が生じるケースが紹介されています。

Q2. 株式投資で確定申告を行わない場合、損失はどうなりますか?

株式投資で確定申告を行わない場合、損失を翌年以降に繰り越すことができません。そのため、翌年以降に利益が発生しても損失と相殺することができず、余分な税金を支払うことになります。

Q3. 株式投資で確定申告を行うと配偶者控除が受けられなくなるのはなぜですか?

株式投資で確定申告を行うと、損失を控除する前の所得が税務署に報告されます。そのため、所得が48万円を超えると配偶者控除の対象外となります。これにより、世帯全体の税負担が増える可能性があります。

Q4. 株式投資で確定申告を行う場合、国民健康保険料が増えるのを防ぐ方法はありますか?

株式投資で確定申告を行う場合、国民健康保険料は損失を控除した後の所得で計算されます。そのため、損失を繰り越している間は保険料が増えることはありません。ただし、繰越損失がなくなった後は、所得が増えるため保険料が上がる可能性があります。

Q5. 株式投資で一般口座を利用している場合、確定申告はどうすれば良いですか?

株式投資で一般口座を利用している場合、年間の取引内容を自分で集計し、損益を計算する必要があります。証券会社から取引明細を取得し、利益や損失を正確に計算してください。その後、確定申告書B様式と「株式等に係る譲渡所得等の明細書」を作成し、税務署に提出します。

Q6. 株式投資で特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告は必要ですか?

株式投資で特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が税金を自動的に計算・納付するため、原則として確定申告は不要です。ただし、損失を繰り越したい場合や複数の証券会社で取引をしている場合は、確定申告が必要です。

Q7. 株式投資でNISA口座を利用している場合、確定申告は必要ですか?

株式投資でNISA口座内での取引は非課税枠内であれば税金がかからないため、確定申告は不要です。ただし、非課税枠を超えた取引や他の口座での取引がある場合は、確定申告が必要になる場合があります。

Q8. 株式投資で損益通算とは何ですか?

株式投資で損益通算とは、金融取引で発生した利益と損失を相殺することです。これにより、課税対象となる所得を減らし、税金を軽減することができます。例えば、50万円の利益と30万円の損失がある場合、課税対象額は20万円となります。

Q9. 株式投資で損失の繰越控除はどのように行いますか?

株式投資で損失の繰越控除を行うには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。その後、最大3年間にわたり損失を繰り越し、翌年以降の利益と相殺することで税金を軽減できます。例えば、2024年に120万円の損失が発生した場合、2025年以降の利益と相殺可能です。

Q10. 株式投資で確定申告を行う際の注意点は何ですか?

株式投資で確定申告を行う際は、以下の点に注意してください:

- 必要な書類(年間取引報告書、確定申告書B様式など)を揃える。

- 損益通算や損失の繰越控除を正確に計算する。

- 配偶者控除や国民健康保険料への影響を事前に確認する。

- e-Taxや税務署窓口で期限内に申告を行う。

これらを守ることで、確定申告のメリットを最大限に活用できます。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

まとめ:確定申告を賢く活用して効率を最大化しよう

株式投資における確定申告は、損失を繰り越して税金を節約できる大きなメリットがある一方で、申告を怠ると余分な税金を支払うリスクがあることが分かりました。特に、損失が発生した年に確定申告を行うことで、翌年以降の利益と相殺できる「損失繰越控除」は、投資家にとって非常に重要な制度です。

一方で、確定申告を行うことで配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険料が増加する可能性もあるため、世帯全体でのシミュレーションが必要です。自分の投資状況や家族の収入状況を考慮し、確定申告をするかどうかを慎重に判断しましょう。

最終的には、確定申告を正しく活用することで、税金を節約し、投資の利益を最大化することが可能です。分からない場合は専門家に相談することも検討し、賢く税金対策を行いましょう。

私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチオンラインを運営するリサーチバンク株式会社では、iDeCo (イデコ)、NISA(ニーサ)、新NISA(ニーサ)を基本とした年金対策、税金対策のご相談をお受けし、様々な悩みを解決してきました。実際、政府は個人の資産を増やすには「貯金から投資へ」シフトする必要があるというスローガンを長らく掲げています。

しかしながら、実際に投資を行っている人の割合は、全国20代〜70代の男女1,000人に調査した結果、約3割しかいませんでした。長年根付いてきた「お金をためるなら貯金」という概念を変えるには、正直高齢者では難しいかもしれません。若いうちから「お金をためる」ことを意識すれば、暮らしや気持ちにも余裕が持てるようになります。

リサーチバンクでは、日々頑張っている女性のために"相談のしやすさ"に特化した公式LINE「Research Online +Plus」を立ち上げ不安解消のお手伝いを行っています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪