仮想通貨投資において、「少しずつ利確(利益確定)した方が税金が安くなる」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは本当なのでしょうか?この記事では、具体的なシミュレーションを通じて、その真偽を徹底解説します。

-

仮想通貨の利益にかかる税金の仕組み

(雑所得・累進課税) -

一括利確と分割利確の税負担の違い

-

20万円ルールのメリットと注意点

-

税制改正による今後の対策ポイント

-

職業別・状況別の最適な利確戦略

-

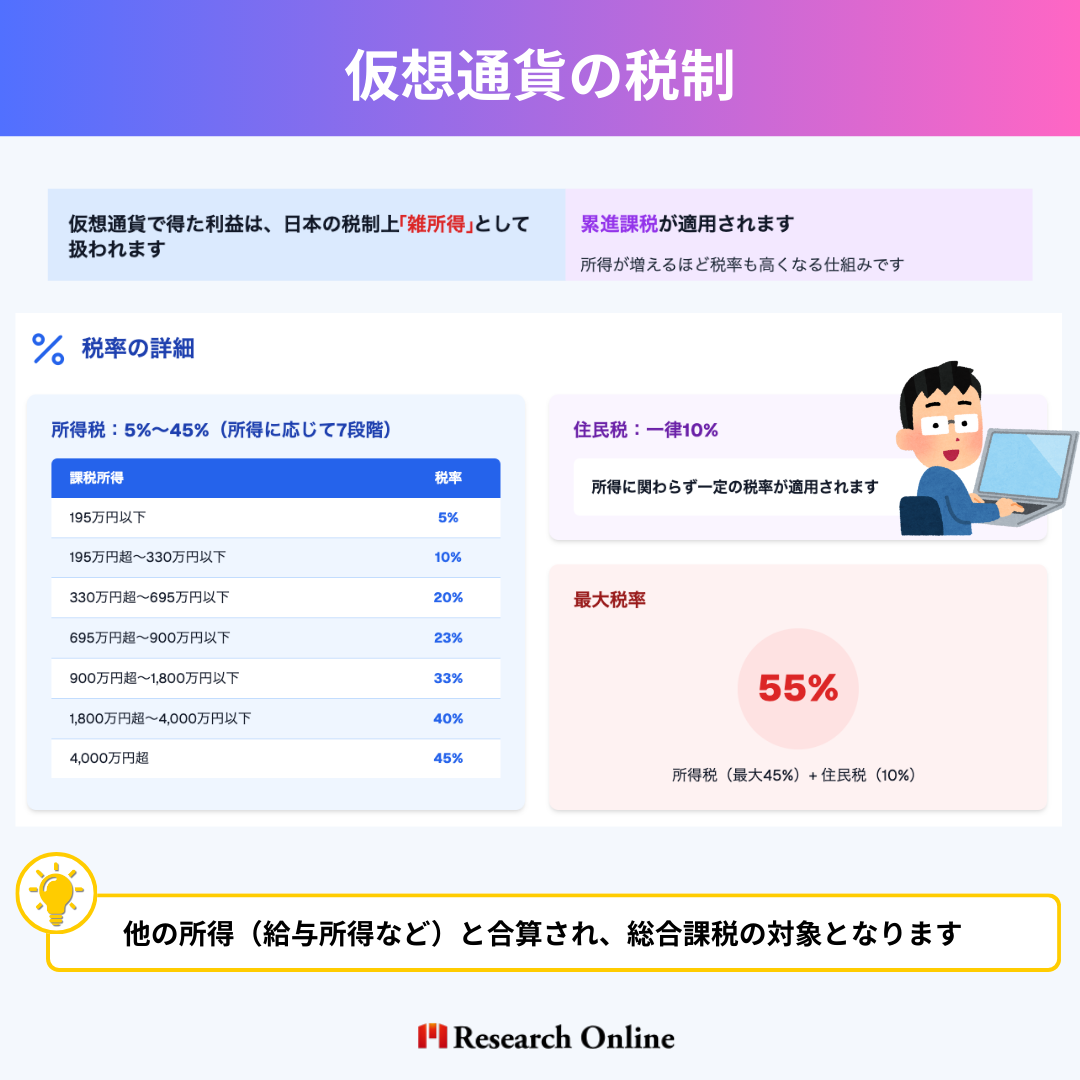

仮想通貨の利益は「雑所得」として最大55%の税率が課せられる可能性がある。

-

毎年少額ずつ利確することで、累進課税の影響を緩和し、手取りを最大化できる。

-

2025年以降の税制改正(分離課税や損益通算)にも備えた柔軟な戦略が重要。

▼関連記事

この記事の目次

仮想通貨投資と税金の基本

仮想通貨の利益課税制度―

―雑所得取り扱いと累進課税の仕組み

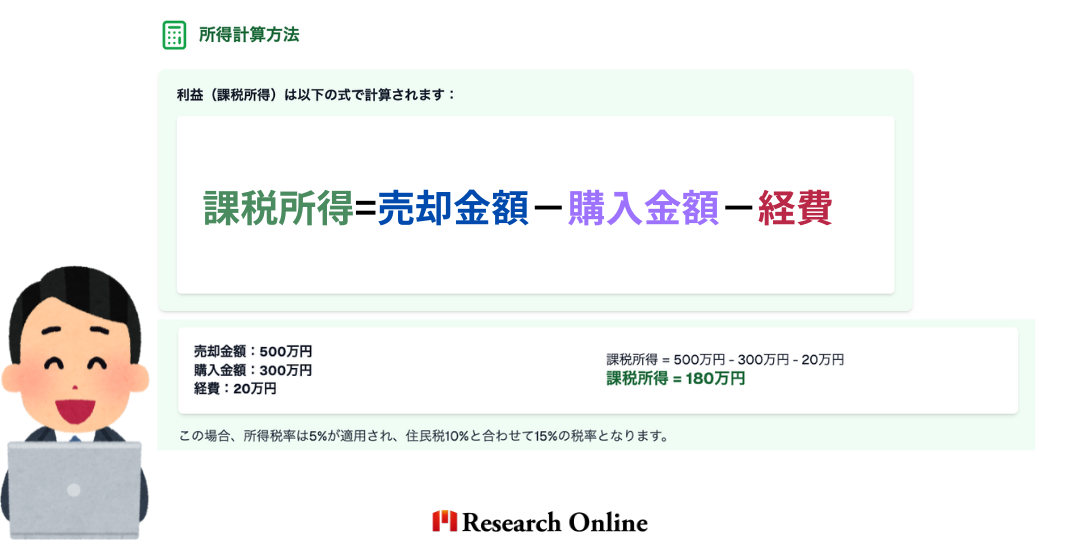

仮想通貨取引の課税所得計算方法―

―認められる経費

仮想通貨利益にかかる税金の―

―基本ガイド:雑所得・累進課税・経費とは?

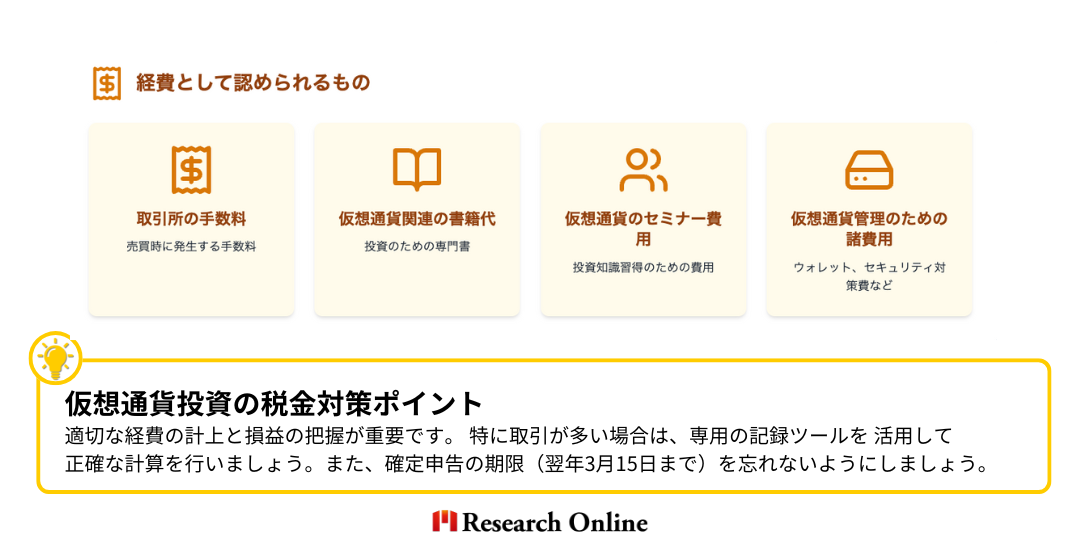

仮想通貨で得た利益は「雑所得」として課税されます。給与など他の所得と合算される「総合課税」が適用されるため、所得が増えるほど税率も上がる仕組みです。所得税は5%〜45%で、住民税は一律10%。合計で最大55%の税率になることもあります。課税所得は「売却金額−購入金額−経費」で計算します。経費としては、取引所の手数料、関連書籍、セミナー費用、仮想通貨管理に必要な支出が認められます。これらを理解しておくことで、税金を正しく計算し、余計な負担を避けることができます。大きな利益が出る場合は、税理士に相談するのも有効です。

一括利確 or 少しずつ利確?―

―シミュレーション

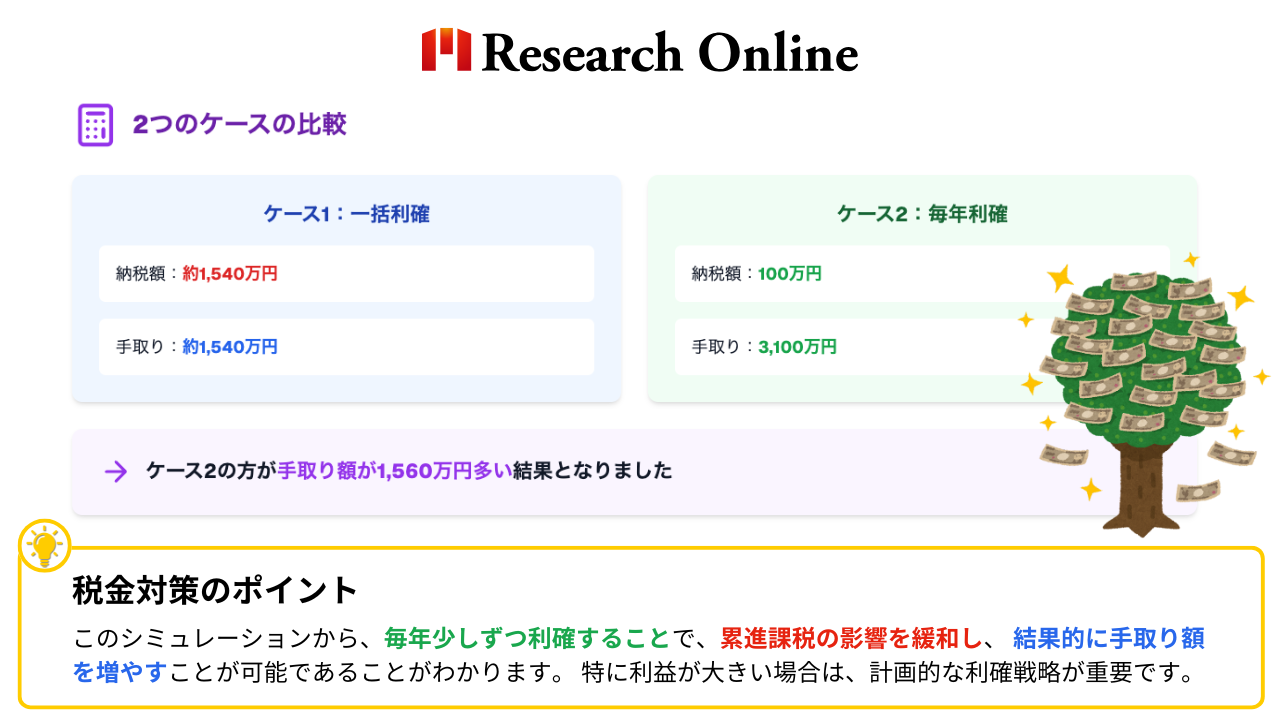

実際に、一度に全ての利益を確定する場合と、少しずつ利益を確定する場合で、税金にどのような差が生じるのかをシミュレーションしてみましょう!

▼前提条件

- 2021年に100万円分のビットコインを購入

- 毎年2倍の成長を遂げ、5年間で32倍になると仮定

ケース1―

―5年間持ち続けて一括利確するパターン

所得税と住民税を合わせた税率は約50%となり、納税額は約1,540万円、手取りは約1,540万円となります。

ケース2―

―毎年利確して再投資するパターン

所得税と住民税を合わせた税率は毎年、約20%となり、合計納税額は、約100万円、手取りは約3,100万円となります。

ケース1,ケース2 シミュレーション結果

仮想通貨の利益確定方法による―

―税負担の比較

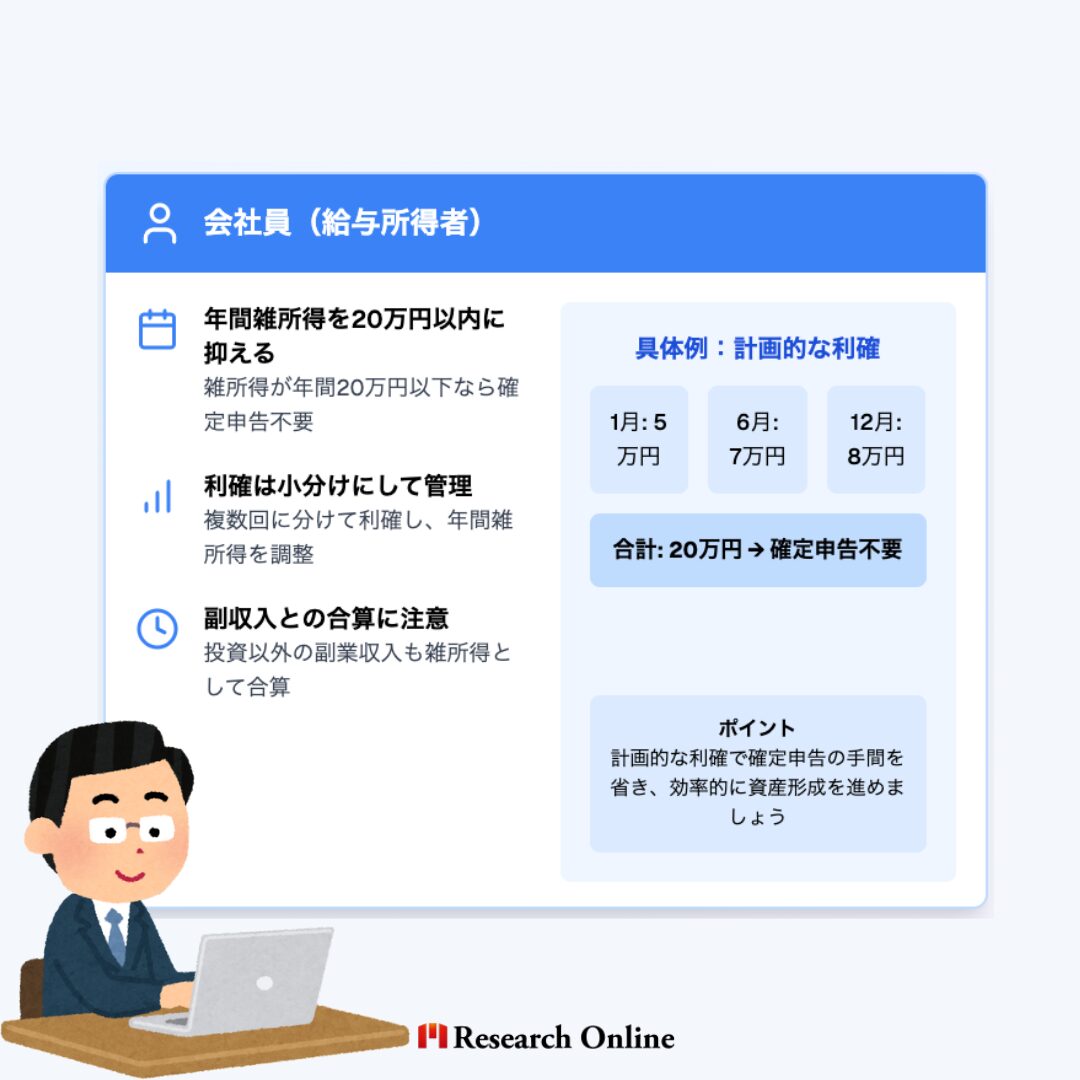

仮想通貨の投資利益に対する税金は、利益確定の方法によって大きく変わります。一度に全額を利確する場合、累進課税により高い税率が適用され、結果として手取り額が減少します。一方、毎年少しずつ利確する戦略を取ると、各年の課税所得を抑えられ、総納税額を減らすことが可能です。この方法では、年間の利益を20万円以下に抑えることで、確定申告が不要になる特例も活用できます。ただし、税制は変更される可能性があるため、最新の情報を常に確認し、適切な税務対策を講じることが重要です。

少額利確のメリット―

―20万円ルール

- 安全マージンの確保

市場の予期せぬ変動にも対応できるよう、年間利益目標は17〜18万円程度に設定するのが賢明です。これにより、確定申告が必要となる20万円の境界線を超えるリスクを軽減できます。

20万円ルール注意点

- 複数の取引所を使っても、全体の雑所得は合算されます。

- 他の雑所得(副業収入、原稿料など)も含まれるため、全体で20万円を超えないように注意が必要です。

- 確定申告不要でも、住民税の申告が必要な自治体もあるため要確認。

- 申告不要=非課税ではありません。法的には課税対象ですが、税務署が申告を求めない特例措置です。

税制改正を見据えた投資戦略の調整

2025年以降、日本では仮想通貨に関する税制が変更される可能性が高くなっています。特に検討されている主な変更内容は以下の通りです。

1. 分離課税(20.315%)の導入

の導入.png)

2. 損益通算と繰越控除の導入

3. NFT・DeFi・ステーキングへの―

―税制明確化

4. 国際的な課税ルールとの整合

仮想通貨税制の最新動向―

―分離課税導入と今後の展望

仮想通貨税制は今後、分離課税(20.315%)の導入や損益通算・繰越控除の解禁が検討されています。これにより、税負担が軽くなり、他の投資との節税も可能になります。NFTやDeFi、ステーキングにも明確な課税ルールが整備される見込みです。海外取引所の情報開示義務も強化される方向で、税制はより透明で整ったものになっていくでしょう。

リサーチバンク株式会社は、「源泉徴収票の見方」「所得税・住民税の計算」「手取りを増やすコツ」などを分かりやすく解説。ふるさと納税の控除や節税の仕組みもサポートします。

実践のポイントまとめ

誰にとっても共通のポイント

- 利益が出ているなら「少しずつ利確」が節税に有利

- 利確時の記録(購入価格、売却価格、手数料など)を必ず残す

- 取引履歴はCSVでダウンロードし、税務計算ソフト

(例:CryptoTax、Gtaxなど)を活用 - 経費にできるものは積極的に申告

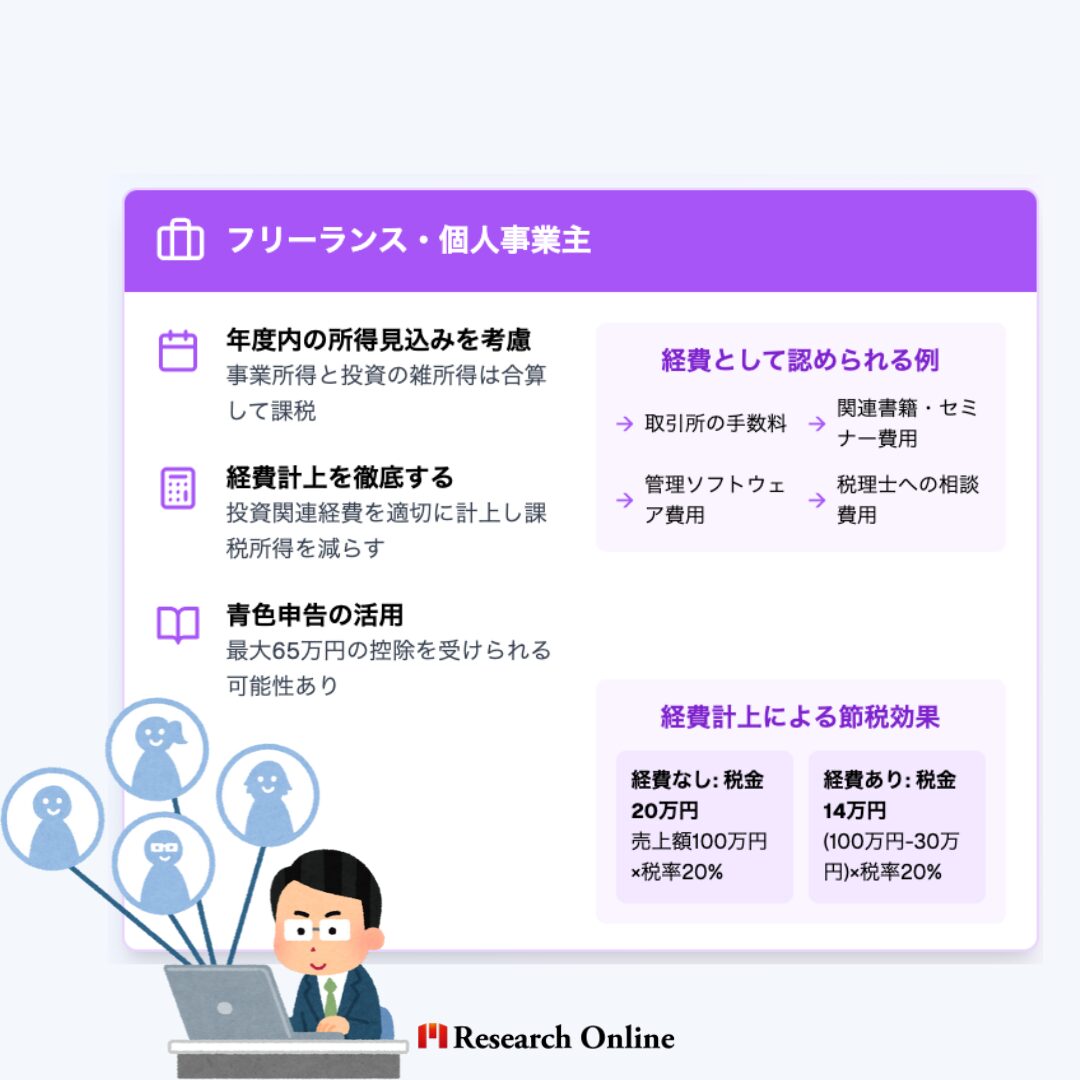

職業別・状況別アドバイス

仮想通貨の利確、あなたはどのタイプ?―

―職業別に見る最適な税戦略

仮想通貨の利確は、立場によって税対策の方法が異なります。会社員は雑所得を20万円以内に抑えれば申告不要ですが、副収入との合算には注意が必要です。フリーランスは経費を活用しやすく、年間の所得バランスを見て利確の計画を立てるのがポイントです。含み益が大きい人は、急な一括利確で高額課税になる可能性も。複数年に分けて利確する戦略や、税制改正の動向を踏まえた判断が重要です。

仮想通貨利確―

―失敗しない最強ルール

| ルール | 説明 |

|---|---|

| 利確は小分けに | 所得を分散し、累進課税を回避 |

| 年20万円ルールを活用 | 会社員なら申告不要のチャンス |

| 税制変更に備える | 政府発表・税制改正の動向を定期的にチェック |

| 記録を残す | 税務調査・修正申告にも備えて最低5年保存 |

| 必要に応じて専門家に相談 | 高額取引・NFT・DeFiなどはプロの助言が有効 |

利確と税対策のルール集

仮想通貨で利益を出すこと自体が難しい中、得た利益を守るには「税金対策」も重要です。特に大きな利益が出たときほど、「いつ」「いくら」「どうやって」利確するかで手元に残る額は大きく変わります。税制は頻繁に変わるため、情報をチェックし続ける習慣も欠かせません。また、税務対応では記録の正確さがカギ。過去の取引履歴や経費は、いざというときに証明できるよう残しておくことが安心につながります。判断に迷ったら、早めに専門家へ相談するのも一つの手。特に高額取引や複雑な取引がある場合は、事前にリスクを把握しておくことで、トラブルを未然に防げます。

仮想通貨の利益を守るための「資産運用サービス」

仮想通貨投資では「どう利確するか」だけでなく、利益を安定的に守り、増やす方法も大切です。ここでは、節税効果や分散投資を踏まえて、初心者から上級者までおすすめできる信頼性の高い資産運用サービスを厳選してご紹介します。

1.【リサーチバンクマネーセミナー】

将来の資産形成に不安を感じている会社員・公務員の皆様へ、累計10,000人以上が参加した「リサーチバンクマネーセミナー」をご紹介します。このセミナーでは、iDeCoやNISA、不動産投資、年金・税金対策など、資産運用に関する幅広い知識を学べます。個別相談は無料で、対面やオンラインでお金のプロと一対一でお話しできます。老後資金や教育資金、住宅購入、資産運用など、さまざまな目的で多くの方が参加しています。この機会に、将来への不安を解消し、安心できる未来を築きましょう。女性向けセミナーもあるのが特徴です。

2.【マネきゃん/Money Camp】

マネきゃんは資産運用を始めたい会社員・公務員向けの無料オンラインセミナーです。年金対策、節税、不労所得、NISA・iDeCo活用法などをプロが初心者にもわかりやすく解説。個別のカウンセリングや投資シミュレーションも無料!

3.仮想通貨のまま運用可能で利息がもらえる新しい資産形成!【PBR LENDING】

PBRレンディングは、暗号資産(仮想通貨)を貸し出すことで毎日利息がもらえる、新しい資産形成サービスです。年利は業界最高水準の10%〜12%!保有している暗号資産をただ眠らせるのではなく、レンディングで効率よく増やしましょう。

FAQ|仮想通貨利確・税金

Q.1 仮想通貨はいつ利確すれば税金が安くなるの?

A. 利益が大きくなりすぎる前に、毎年少しずつ利確するのが有効です。年間所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」が適用されるため、分散利確で所得を分けることで節税につながります。

Q.2 年間20万円以内なら本当に税金はかからないの?

A. 年間の雑所得が20万円以下であれば、給与所得者に限り確定申告が不要になる特例があります。ただし、住民税の申告が必要なケースや、副業収入との合算には注意が必要です。

Q.3 経費ってどこまで認められるの?

A. 仮想通貨に関連した費用であれば、経費として認められる場合があります。代表的なものは取引手数料、仮想通貨関連書籍、セミナー参加費、税務ソフト使用料などです。ただし、領収書や証拠の保存が必要です。

Q.4 NFTやステーキング報酬の税金はどうなるの?

A. 現在の税制では、NFTの売買益やステーキング報酬も雑所得として課税対象です。今後、税制の見直しにより分離課税などが導入される可能性もあるため、最新情報をチェックしておくことが大切です。

Q.5 一括利確するとどれくらい損するの?

A. 一度に高額の利益を確定すると、所得税・住民税を合わせて最大55%の税率が適用される場合があります。分散して利確した場合に比べ、数百万円単位で税金に差が出ることもあります。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

あなたの利益を守るために

仮想通貨の利確は「どれだけ利益を出すか」以上に、「どう利確するか」で手元に残る額が変わります。税金という“見えないコスト”を味方につけるには、制度を理解し、戦略的に動くことが不可欠です。未来の税制変化にも目を向けながら、自分にとって最も効率的な利確方法を見つけていきましょう。

- 少しずつ利確で税金が安くなる

累進課税を避けるには、毎年コツコツ利確が有効。 - 年20万円以内なら申告不要に

会社員なら「20万円ルール」で税務手続きゼロも可能。 - 経費をうまく使えば節税できる

取引手数料や仮想通貨関連支出は経費にできる可能性あり。 - 税制改正の動きに注目

分離課税導入や損益通算の解禁で戦略は大きく変わるかも。 - 利確に迷ったら専門家に相談

税理士のサポートで、最適なタイミングと方法が見えてくる。

私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪