2027年9月から厚生年金保険料が引き上げられ、年収798万円以上の高所得者は年間約11万円の負担増となる見込みです。将来の年金財政を安定させる目的ですが、実際の負担額や年金受取額とのバランス、企業への影響など懸念もあります。本記事では、改定の背景や具体的な影響、将来の年金額、企業への負担について詳しく解説します。

- 厚生年金保険料引き上げの背景と理由

- 2027年9月からの新しい保険料の詳細と影響

- 増額した保険料による将来の年金受給額の変化

- 高所得者層や中小企業に及ぼす影響

- 今後の年金制度の方向性と対策

- 2027年9月から厚生年金保険料の上限が引き上げられ、年収798万円以上の高所得者は年間約11万円の負担増となる。

- 増額した保険料に対する年金受給額の増加はわずかで、元を取るには約16.7年、企業負担も同様に増加するため中小企業の経営にも影響が出る。

- 今回の改定は年金財政の安定化を目的としているが、所得再分配の観点から賛否が分かれており、今後の議論が求められる。

この記事の目次

厚生年金保険料引き上げの背景

厚生労働省が今回の保険料引き上げを決定した最大の理由は、年金財政の安定化です。現在の年金制度は、一見成り立っているように見えますが、少子高齢化の進行により、将来的に財源が不足するリスクが高まっています。

現在の年金財政の仕組み

厚生年金制度は、保険料・国庫負担・積立金の運用益の3つの財源で成り立っています。毎年の収入は約54兆円(保険料41兆円+国庫負担13兆円)、支出は約53兆円と一見均衡しています。しかし、少子高齢化の影響で将来的に現役世代の負担が増し、財政悪化が懸念されています。このため、制度維持のために保険料引き上げが必要とされているのです。

所得代替率の低下

所得代替率は、現役世代の収入に対する年金受給額の割合を示す指標で、現在は約60%ですが、少子高齢化や経済成長の鈍化により、2040年頃には約50%、2050年以降には約40%まで低下すると予測されています。この低下は、老後の生活費を年金だけで賄うことが難しくなる可能性を示唆しており、政府は厚生年金保険料の引き上げや適用拡大などの対策を進めています

リサーチバンク株式会社は、「源泉徴収票の見方」「所得税・住民税の計算」「手取りを増やすコツ」などを分かりやすく解説。ふるさと納税の控除や節税の仕組みもサポートします。

厚生年金保険料:引き上げの具体的な影響

厚生年金保険料:新しい保険料の計算方法

厚生年金保険料は**「標準報酬月額」に基づき算出され、現在の上限65万円が75万円以上**に引き上げられる予定です。例えば、標準報酬月額75万円の場合、保険料は月61,865円となり、現行上限(65万円)との差額は月9,918円、年間約11万9,000円の負担増となります。保険料は労使折半のため、企業側も同額の負担が発生。高所得者の負担を増やし、年金財政の安定を図るのが目的です。

対象となる所得層

この引き上げの対象となるのは、月収73万円以上の高所得者で、日本の労働人口全体の**約6%**にあたります。

将来もらえる年金額への影響

増えた保険料に対する年金増加額

年間保険料の増加額は約10万1,980円に対し、年金受給額の増加は年間6,577円と試算されており、元を取るには約16.7年かかります。例えば65歳で受給を開始した場合、82歳まで生存すれば元が取れる計算です。ただし、企業負担分も含めると、99歳まで生存しないと元を取れない可能性があります。これにより、長寿であるほど負担増加分を回収しやすい仕組みとなっています。

高所得者層への影響と社会全体の再分配

今回の厚生年金保険料引き上げは、主に高所得者層に影響を与えます。しかし、厚生年金制度には所得再分配の機能があり、増加した保険料は以下のように活用されます。

増加した保険料の使い道

低所得者層の年金補填として最低保障年金の維持、第3号被保険者(専業主婦など)の扶養内での年金加入制度の維持が挙げられます。しかし、これらの所得再分配については「本来は税金で補うべきではないか?」という議論が根強く存在しており、年金制度の公平性や財源のあり方が問われています。

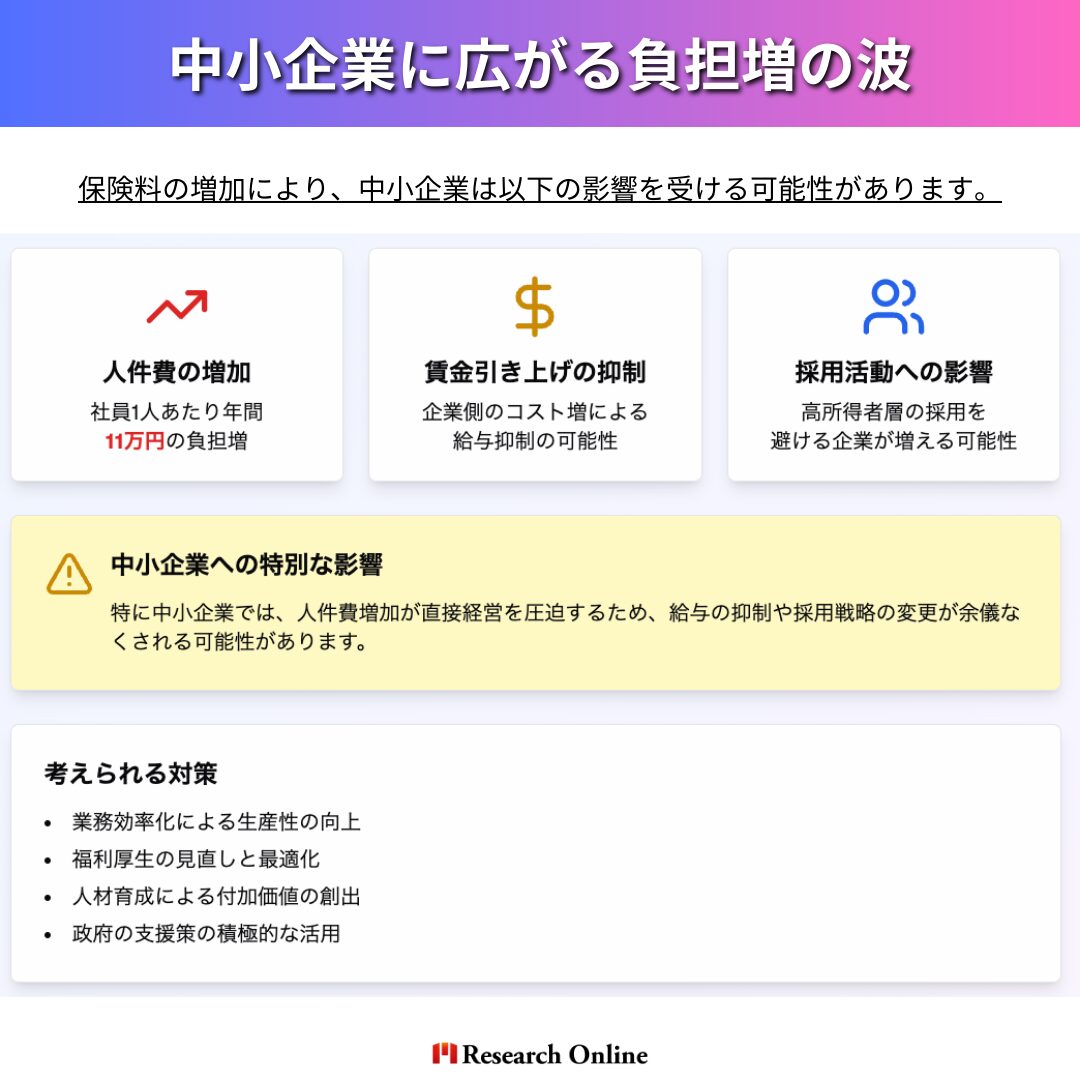

中小企業への影響

企業負担の増加

企業も保険料を半額負担するため、従業員の標準報酬月額が75万円以上の企業では、1人あたり年間約11万円の追加コストが発生します。

影響が懸念される点

中小企業における保険料負担増加の影響は深刻です。社員1人あたり年間約11万円の負担増が見込まれ、人件費の増加が経営を圧迫する可能性があります。このコスト増により、賃金引き上げが抑制されるだけでなく、高所得者層の採用を避ける動きが広がる懸念もあります。特に財務基盤が弱い中小企業では、給与抑制や採用戦略の見直しが必要になる状況が予想されます。

質問(FAQ)|厚生年金の引き上げ!その影響と対策

FAQ 1: 厚生年金保険料の引き上げはいつから実施されますか?

回答: 厚生年金保険料の引き上げは、2027年9月から実施される予定です。ただし、具体的なスケジュールや詳細は今後の法改正や議論によって変更される可能性があります。

FAQ 2: 保険料が年間11万円増えるのはどのような人が対象ですか?

回答: 年収798万円以上(月収73万円以上)の高所得者が対象です。具体的には、標準報酬月額が現在の上限である65万円を超える人が、保険料の増額対象となります。

FAQ 3: 保険料が増えることで将来の年金受給額はどれくらい増えますか?

回答: 保険料が年間10万1,980円増えた場合、将来の年金受給額は年間6,577円増加します。ただし、元を取るには約16.7年(65歳から受給開始の場合は82歳まで)かかります。

FAQ 4: 中小企業への影響はどのようなものがありますか?

回答: 中小企業にとっては、社員の保険料負担増が人件費の増加につながります。特に月収70万円以上の社員を抱える企業では、年間約11万円の負担増が発生し、賃金引き上げの抑制や採用活動への影響が懸念されています。

FAQ 5: 厚生年金の保険料引き上げはなぜ必要なのですか?

回答: 厚生年金の保険料引き上げは、将来の年金財政を安定させるためです。現在の年金財政は積立金や運用益で支えられていますが、将来的には所得代替率が低下する可能性があり、高所得者層の保険料を増やすことで財政を補強しようとしています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

まとめ|厚生年金保険料引き上げの影響と今後の対策

2027年9月の厚生年金保険料引き上げにより、年収798万円以上の高所得者は年間約11万円の負担増となり、企業側も同額の負担を強いられます。しかし、増えた保険料に対する年金受給額の増加はわずかで、元を取るには約16.7年かかる計算です。

この改定は年金財政の安定化を目的としていますが、負担と給付のバランスや所得再分配の公平性には課題が残ります。今後の動向を注視しながら、老後の資産形成や節税対策を検討することが重要です。

- 負担増:高所得者層は年間約11万円の追加負担

- 年金増加額:年額6,577円(元を取るには16.7年)

- 企業負担:従業員1人あたり年間約11万円の負担増

厚生年金制度は、私たちの老後生活に直結する重要なテーマです。今後もこの問題について注視していく必要があります。

私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪