いよいよ確定申告のシーズンが始まります。2025年の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを活用することで、これまで以上に簡単かつ迅速に行えます。しかし、操作の複雑さや入力ミスなどの注意点もあるため、正しい手順を理解しておくことが重要です。本記事では、スマホで確定申告を行うために必要な準備、具体的な手順、よくあるミス、効率化のポイント、エラー回避策、成功事例まで徹底的に解説します。

- スマホを使った確定申告の準備と必要なもの

- e-Taxを利用して確定申告を完了させる5つのステップ

- よくあるミス・エラーとその対策方法

- 医療費控除をスムーズに入力するための方法とコツ

- スマホ確定申告を効率化するためのポイントと成功事例

- スマホとマイナンバーカードを活用すれば、確定申告は最短15分で完了できる。

- XMLデータの活用やe-Taxの事前準備をすることで、入力の手間を大幅に削減可能。

- マイナポータルアプリのエラー対策や医療費控除の入力方法を理解しておくことで、スムーズな申告ができる。

▼確定申告:関連記事

この記事の目次

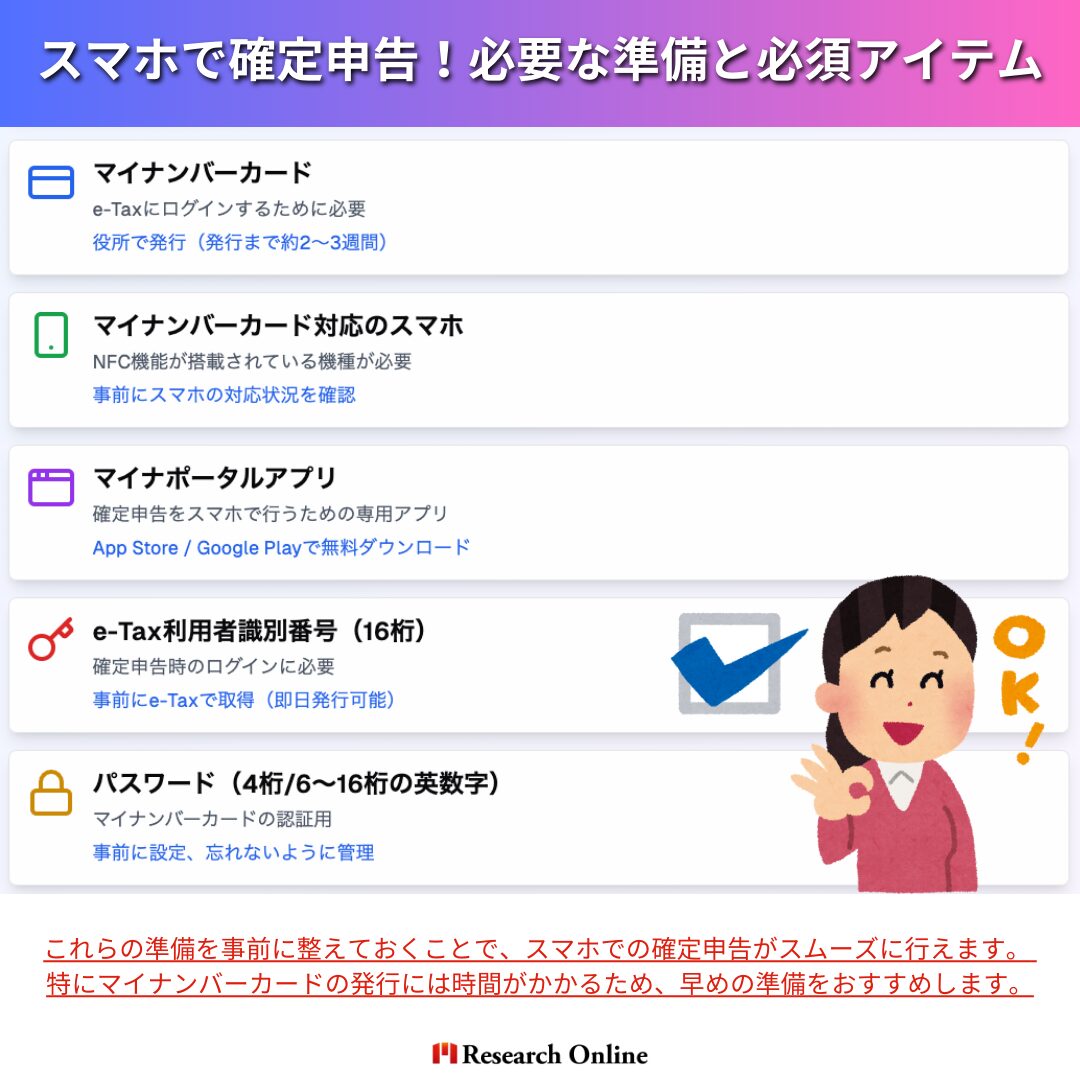

スマホで確定申告 必要な準備と必須アイテム

スマホで確定申告をスムーズに進めるには、事前の準備が重要です。必要なアイテムを揃えておくことで、申告作業をスムーズに進められます。

- マイナンバーカード:e-Taxにログインするために必要。発行には2~3週間かかるため、早めの申請がおすすめです。

- NFC対応のスマホ:マイナンバーカードを読み取るために必須。事前に対応機種か確認しましょう。

- マイナポータルアプリ:確定申告をスマホで行うための専用アプリ。App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。

- e-Tax利用者識別番号(16桁):確定申告のログインに必要。初めて利用する場合は、e-Taxで事前に取得しておきましょう。

- パスワード(4桁/6~16桁):マイナンバーカードの認証に必要な暗証番号とe-Tax用パスワードを事前に設定し、忘れないように管理しておくことが大切です。

これらの準備を整えておけば、スマホでの確定申告をスムーズに完了できます。

リサーチバンク株式会社は、「源泉徴収票の見方」「所得税・住民税の計算」「手取りを増やすコツ」などを分かりやすく解説。ふるさと納税の控除や節税の仕組みもサポートします。

【5ステップで完了】スマホで確定申告を行う方法

1. マイナポータルアプリをインストールする

- iPhoneの場合 → App Storeで「マイナポータル」をインストール

- Androidの場合 → Google Playで「マイナポータル」をインストール

2. e-Taxにログインして確定申告を開始する

- マイナンバーカードをスマホで読み取る

- マイナポータルアプリを開き、e-Taxにログイン

- 利用者識別番号(16桁)とパスワードを入力

3. 確定申告に必要な情報を入力する

- 源泉徴収票、医療費通知、ふるさと納税データを入力

- XMLデータを活用すると、手入力の手間を削減可能

4. スマホで確定申告書を作成し、控除額を計算する

- 所得や控除額を入力

- 課税所得を自動計算

5. 申告書をe-Taxで送信し、データを保存する

- 申告書をe-Taxで送信

- PDFやe-Taxデータを保存すると翌年以降も活用できる

スマホで確定申告 メリットとデメリットを徹底解説

スマホ申告のメリット

- 手続きが簡単:慣れれば10~15分で完了

- 24時間対応:税務署に行かず、自宅でいつでも申告可能

- ペーパーレス申告:書類の郵送不要

スマホ申告のデメリットと注意点

- 操作が複雑:マイナポータルアプリの使い勝手が悪い(レビュー評価1.6)

- データ連携の不完全性:源泉徴収票や医療費通知が正しく反映されない場合がある

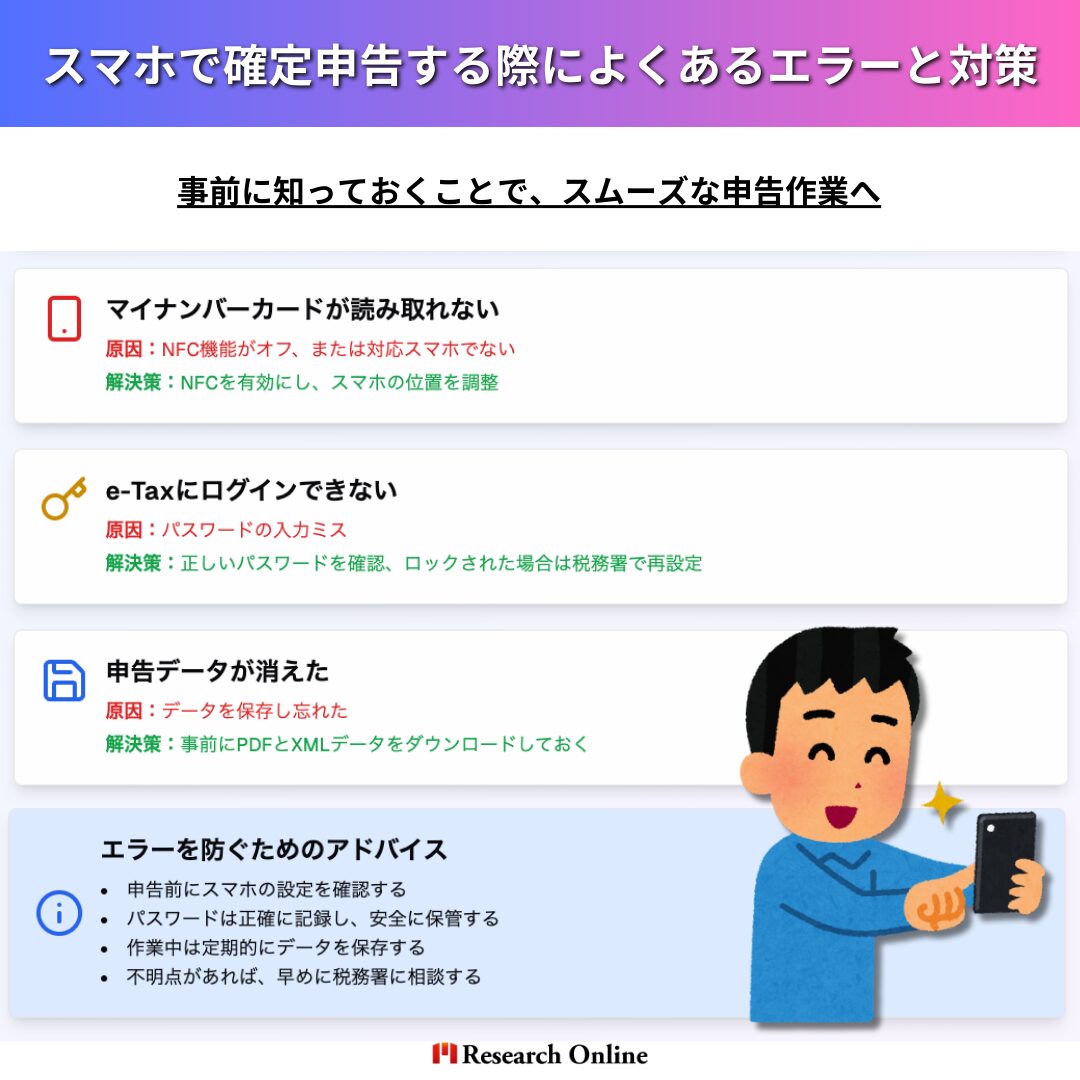

スマホで確定申告する際によくあるエラーと対策

-

マイナンバーカードが読み取れない

→ NFC機能がオフになっている、または対応していないスマホを使用している可能性があります。NFCを有効にし、スマホの位置を調整することで解決できます。 -

e-Taxにログインできない

→ パスワードの入力ミスが原因であることが多いです。正しいパスワードを確認し、ロックされた場合は税務署で再設定が必要です。 -

申告データが消えた

→ 申告データの保存を忘れると、再入力が必要になります。PDFやXMLデータを事前にダウンロードしておくことで、データ紛失を防げます

これらのポイントを押さえておけば、スマホでの確定申告をスムーズに進めることができます。

【医療費控除の入力完全ガイド】5つの方法を比較

医療費控除の申請方法にはいくつかの選択肢があり、自動入力機能を活用するか、手動入力するか で手間が大きく変わります。

-

効率よく申告するなら自動入力が最適

マイナポータル連携やXMLデータの読み込みを使えば、入力の手間を大幅に削減し、ミスを防げます。データを自動反映できる環境があれば、積極的に活用しましょう。 -

手動入力が必要な場合のポイント

医療費通知の手動入力や集計フォームの利用では、合計額を正確に計算し、入力ミスを防ぐことが重要 です。領収書を1件ずつ入力する方法は手間がかかるため、可能な限り他の方法を優先すると良いでしょう。 -

自分に合った方法を選び、確定申告をスムーズに

事前に医療費通知のデータがあるかを確認し、手間を最小限に抑えられる方法を選ぶことが成功のカギ です。

確定申告をスマホで効率化するための2つのポイント

1. XMLデータを活用して手入力を削減

- 医療費通知やふるさと納税のデータをXML形式で取得し、e-Taxに取り込むことで入力の手間を削減

XML形式って何?Excelみたいなもの?

XML(エックスエムエル)と聞くと難しく感じるかもしれませんが、 簡単にいうと「コンピューター用のデジタル表」です。

2. 過去の確定申告データを保存し、翌年以降に活用

- 保存したe-Taxデータを翌年以降も利用すれば、申告作業を大幅に短縮可能です。

質問(FAQ)|スマホで最速完了! 確定申告

Q1 スマホで確定申告を行うために必要なものは

マイナンバーカード、NFC対応のスマホ、マイナポータルアプリ、e-Tax利用者識別番号、マイナンバーカードの暗証番号とe-Tax用パスワードが必要です 事前にアプリをインストールし、登録を済ませておくとスムーズです。

Q2 スマホで確定申告を行う流れは

マイナポータルアプリをインストールし、マイナンバーカードを読み取ってe-Taxにログイン 厳選徴収票や医療費通知を入力し、所得や控除額を計算 申告書を作成・送信し、PDFやe-Taxデータを保存すれば完了です。

Q3 スマホで確定申告を行う際の注意点は

マイナポータルアプリの操作が難しく、慣れが必要です。源泉徴収票や医療費通知が自動反映されない場合があり、手動入力が必要なことも 年末調整やふるさと納税の情報を正しく入力しないと控除が適用されません。

Q4 医療費控除をスマホで申告する方法は

マイナポータル連携、XMLデータの読み込み、医療費通知の手動入力、集計フォームの利用、領収書を1件ごとに手動入力の5つの方法があります XMLデータを活用すると入力が簡単になります。

Q5 スマホで確定申告 よくあるミスは?

年末調整の控除情報を入力し忘れる ふるさと納税の情報を入力しないと控除が無効になる 申告データを保存し忘れると確認や再利用ができなくなるため注意が必要です。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

まとめ:スマホ確定申告を成功させるポイント

スマホとマイナンバーカードを活用することで、確定申告はこれまで以上に簡単かつスピーディに完了できます。しかし、準備不足や入力ミスがあると手間が増え、控除を受け損ねる可能性もあります。本記事で紹介したポイントを押さえて、確定申告をスムーズに進めましょう。

-

事前準備を徹底する

マイナンバーカードやe-Tax利用者識別番号の取得、マイナポータルアプリのインストールを事前に済ませ、スムーズに申告を開始できる環境を整えましょう。 -

効率的な入力方法を選ぶ

XMLデータを活用すれば、医療費控除やふるさと納税のデータ入力の手間を大幅に削減できます。自動入力が可能な場合は積極的に活用し、手作業が必要な場合も、ミスを防ぐために慎重に確認しましょう。 -

申告データを必ず保存する

申告後はPDFやXMLデータをダウンロードし、翌年以降の申告に活用できるように保管しておくことが重要です。

スマホでの確定申告は、正しい手順と事前準備さえ整えれば、最短15分で完了できる便利な方法 です。本記事の内容を活用し、ミスなく確定申告を完了させましょう。

働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。

▼確定申告:関連記事

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪