2025年、日本の税制をめぐる大きな転換点が訪れようとしています。特に注目を集めているのが「消費税の廃止・減税」――社会保障の財源として国を支えてきたこの税が、今見直しの岐路に立たされているのです。選挙戦を背景に各政党の提案が飛び交うなか、財務担当者や事業者にとっては、制度変更がもたらす実務的な影響を正確に把握することが急務となっています。

本記事では、消費税をめぐる現在の議論の全体像と、業種ごとに異なる「得する」「損する」側面を具体的に解説。さらに、物価や還付制度などの論点にも触れながら、今後の動向に備えるヒントを提供します。数字と事例をもとに、冷静かつ実務的に"次の一手"を考えるための一助となれば幸いです。

※本記事の内容は、最新の情報を基に作成されていますが、政策の変更や新たなデータの公表により、状況が変化する可能性があります。常に最新の情報を確認し、柔軟な対応を心がけてください。

- 消費税制度の基本構造と背景

- 廃止・減税による"得する"業種の特徴

- "損する"業種が直面するリスクとは?

- 消費税廃止による物価への影響とその実態

- 今後の税制動向を見据えた戦略的視点の必要性

▼リサーチオンライン編集部

記事の音声要約(1分)

📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱

この記事の目次

消費税政策の現状と議論

消費税は、商品やサービスの取引に対して課される間接税であり、日本の主要な税収源の一つです。現在の税率は10%で、広く国民から徴収されています。

近年、消費税の逆進性や経済への影響を懸念する声が高まり、廃止や減税を求める意見が増えています。特に、低所得者層への負担軽減や消費促進を目的とした政策変更が検討されています。

逆進性とは:所得に対する税負担の割合が、低所得者ほど高くなる性質のこと。消費税は所得に関わらず同率で課税されるため、低所得者の方が所得に占める消費税の割合が高くなります。

| 実施年 | 税率 | 主な背景 |

|---|---|---|

| 1989年 | 3% | 消費税の導入 |

| 1997年 | 5% | 財政再建 |

| 2014年 | 8% | 社会保障と税の一体改革 |

| 2019年 | 10% | 軽減税率制度の導入(食料品等は8%) |

業種別の影響分析

消費税とは何か?─現行制度と見直し議論の全体像

消費税は財政を支える重要な柱ですが、低所得者層に重くのしかかるという逆進性が課題です。こうした背景から、廃止や減税への関心が高まっています。制度そのものの複雑さや、物価・消費行動への影響も含め、今後の見直しに注目が集まっています。

| 業種 | 影響内容 |

|---|---|

| 小売業・飲食業 | 税込み価格の設定が容易になり、価格競争力が向上。 |

| 医療・教育機関 | 非課税売上が多く、消費税の負担が軽減される。 |

| 不動産業 | 消費税の支払いが減少し、コスト削減が可能。 |

小売業・飲食業への影響

消費者向けビジネスでは、税込み価格の設定が容易になり、消費者にとってわかりやすい価格設定が可能になります。特に低価格帯の商品・サービスでは、消費税分の価格差が競争力に直結します。

医療・教育機関への影響

医療や教育サービスは非課税売上が多いため、仕入れにかかる消費税の控除ができず、実質的な負担となっています。消費税の廃止・減税により、この「損税」問題が軽減されます。

不動産業への影響

不動産取引や建設にかかる消費税は金額が大きいため、税率の変更による影響が大きくなります。特に新築物件の販売や建設工事において、コスト削減効果が期待できます。

注意点:消費税の廃止・減税による影響は、各業種の事業構造や取引形態によって異なります。また、税制改革に伴う他の制度変更も考慮する必要があります。

消費税減税で追い風を受ける業界3選

消費税が軽減または廃止されることで、特に対個人取引が多い業種にとっては大きな追い風となります。価格に敏感な消費者を相手にする小売業や飲食業は、税込み価格の調整が容易になり、収益性が向上します。また、医療・教育機関のように非課税売上が多い業種では、これまで自己負担していた税コストがなくなり、実質的な経営改善につながる可能性も。不動産業では一件ごとの取引額が大きいため、消費税分のコスト削減がそのまま競争力に直結します。

「消費税廃止・減税で損する業種とは?

| 業種 | 影響内容 |

|---|---|

| 免税事業者 (小規模事業者) |

消費税分の価格上乗せができなくなり、利益減少。 |

| 輸出企業 | 消費税還付制度が廃止され、コスト増加の可能性。 |

| 財務省・国 | 税収の減少により、財政運営に影響。 |

免税事業者(小規模事業者)への影響

年間売上1,000万円以下の免税事業者は、現在、消費税を納税する義務がない一方で、価格に消費税分を上乗せすることができています。消費税が廃止されると、この「益税」効果がなくなり、利益が減少する可能性があります。

輸出企業への影響

現行制度では、輸出取引は消費税が免税となり、仕入れにかかった消費税は還付されます。消費税が廃止されると、この還付制度もなくなるため、輸出企業は国内での仕入れコストが実質的に上昇する可能性があります。

財務省・国への影響

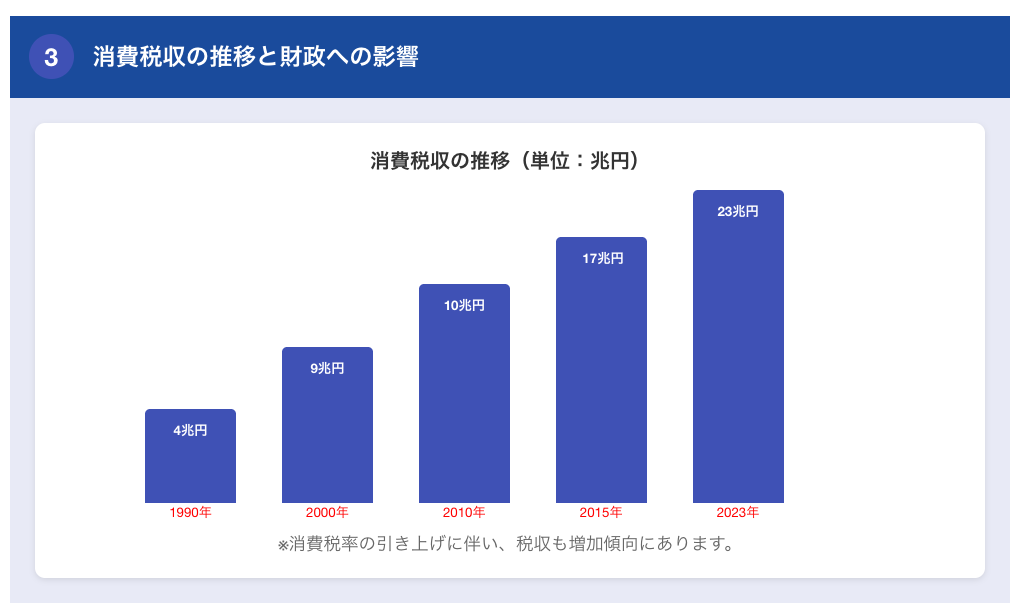

消費税は年間約22兆円の税収をもたらしており、国の重要な財源となっています。消費税の廃止・減税は、財政赤字の拡大や社会保障費の財源不足につながる可能性があり、代替財源の確保が課題となります。

バランスの視点:消費税の廃止・減税を検討する際は、得をする業種と損をする業種の両方を考慮し、経済全体への影響を総合的に評価することが重要です。また、代替財源の確保や経過措置の設計も重要な検討事項となります。

参考|財務省:税収の推移

消費税廃止で“損する”側の現実とは?

消費税の廃止や減税は全ての業種にとって朗報とは限りません。特に免税事業者は、これまで消費税を価格に上乗せできていた“益税”の仕組みを失うことになり、収益が圧迫される恐れがあります。輸出企業も影響大で、仕入れ時に支払った消費税が還付される現行制度がなくなれば、コスト負担が増加。加えて、国家にとっては税収の柱を失うことになり、財政健全化や社会保障維持に向けた新たな課題が浮上してきます。税制改正には、恩恵とともにこうしたマイナス面の把握も不可欠です。

消費税還付制度と輸出企業

還付制度の仕組みと還付額の実態

輸出企業は、国内での仕入れ時に支払った消費税を、輸出時に還付される制度があります。これは、輸出品に対する二重課税を防ぐための措置です。例えば、トヨタ自動車は2021年3月期に約4,578億円の消費税還付を受けています。これは、同社の売上が減少しているにも関わらず、税率引き上げにより還付額が増加した結果です。

関連記事:

輸出企業を支える

“消費税還付制度”の仕組みと実態

輸出企業は、国内での仕入れにかかる消費税を支払う一方で、輸出売上には消費税が課されないため、その差額が還付される仕組みになっています。これは、国際的に公平な税制度を維持するために設けられており、二重課税を防ぐ役割を果たしています。実際、トヨタ自動車が2021年度に受け取った消費税還付額は約4,578億円に上り、売上が減少する中でも税率引き上げにより還付金が拡大しました。こうした制度は、輸出産業の国際競争力を支える重要な要素であり、制度改変による影響は慎重に見極める必要があります。

消費税廃止

減税による物価への影響

消費税が廃止されれば、理論上は物価が10%下がる可能性があります。ただし、実際には業界ごとに事情は異なり、必ずしも税率分がそのまま価格に反映されるとは限りません。

経済産業省の調査では、建設業や運輸業などBtoB取引では約9割以上が「全て転嫁できている」と回答しています。一方、サービス業では約88%にとどまり、価格競争の激しい分野では転嫁が難しい傾向にあります。

転嫁できない主な理由は「競争が激しいため価格に反映できない」「取引先との力関係で難しい」など。こうした実態から、消費税がなくなっても価格がどこまで下がるかは、業種・市場環境次第といえるでしょう。

消費税を「全て転嫁できている」と回答した企業の割合

出典:経済産業省「消費税転嫁状況に関する調査」(2023年度)

消費税転嫁とは:事業者が支払った消費税を、商品やサービスの価格に上乗せして、最終的に消費者に負担してもらうこと。

注意点:消費税廃止・減税の効果は、各業種の転嫁状況によって異なります。転嫁率が高い業種ほど、廃止・減税による価格下落効果が期待できる可能性があります。

消費税廃止で物価はどこまで下がる?

理論と現実のギャップ

理論上は、消費税の撤廃により最大10%の物価下落が見込まれますが、実際の価格への反映は単純ではありません。特にBtoC市場では、価格転嫁の難しさが指摘されており、事業者側の裁量や競争状況に大きく左右されます。転嫁しきれない背景には、消費者心理や業界特有の力関係が絡んでおり、単なる税率引き下げでは測れない現実があります。物価への影響を正しく見積もるには、業種ごとの構造や市場の特性を見極める視点が欠かせません。

制度変化に強くなる!

今こそ学ぶ“お金の教養

消費税や税制の見直しは、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えるテーマです。そんな時代だからこそ、変化に柔軟に対応する“お金の教養”を身につけておくことが、将来への最大の備えになります。最近では、無料で参加できるマネーセミナーや個別資産相談会も多数開催されており、「税制変更への対策」「節税と資産形成」「インフレ対策」などを具体的に学べる機会が増えています。

1.【リサーチバンクマネーセミナー】

💬 将来のお金、LINEで気軽にプロに相談しませんか?

【リサーチバンクマネーセミナー】は、

NISA・iDeCo・不動産投資・年金・節税など、

資産形成の不安を解消できる無料セミナー&個別相談サービス。

📱LINEで24時間いつでも相談OK!

通勤中や寝る前のスキマ時間にも、お金のプロがあなたの疑問に答えてくれます。

👩 女性向けセミナーもあり

👤 オンライン/対面の選べる個別相談

🏠 住宅・教育・老後の資金計画もまるごと対応

2.【マネきゃん/Money Camp】

🏕️ 将来のお金の不安、"マネきゃん"で一気に解決!

会社員・公務員のための無料オンラインセミナー【マネきゃん】

年金・教育資金・不労所得・節税…

資産運用の「基礎」が60分でわかる!プロがやさしく解説します。

📘 セミナーで学べること(一部)

・将来に備える“年金対策型”の運用術

・初心者でもできる不労所得の作り方

・iDeCoやNISAの活用法

・年間数十万円の節約テク

・良い保険/悪い保険の見分け方

▼こんな方におすすめ

✔ 20〜40代後半の会社員・公務員の方

✔ 将来が不安/貯金がたまらない/資産形成を始めたい方

3.「女性のための」

マネーセミナー【アットセミナー】

「NISAってよく聞くけど、iDeCoとの違いがわからない…」

そんなあなたにぴったりなのが、女性限定マネーセミナー『アットセミナー』!

🍰参加無料&スイーツ付き♪

全国の駅ビルやホテルで月200回以上開催中!初心者向けに、NISA・iDeCo・節約術までやさしく解説します。

🎁参加&アンケート回答で豪華ギフトも♪

黒毛和牛A5ランク

スタバチケット

ゆめぴりか2kg など(時期により変動)

✔「将来のお金が不安」

✔「投資の基礎を学びたい」

👉 [セミナーの詳細・参加はこちら](※アフィリエイトリンク)

4.お金の診断・相談サービス【マネイロ】

🎓たった30分で、お金の基礎がスッとわかる!

「つみたてNISAやiDeCo、聞いたことはあるけど、よくわからない…」

そんな30〜40代の方におすすめなのが、お金のプロが教える

無料オンラインセミナー【マネイロ】。

📱スマホでカメラオフOK/30分完結/初心者向け

家事の合間や通勤時間に、資産運用の基本がしっかり学べます!

💬相談も無料でOK!

セミナー後は、プロと一緒に「月2万円からの運用プラン」も考えられるので、実践にすぐつなげられます。

FAQ|消費税廃止・減税

Q.1 消費税廃止によって物価は本当に下がるのですか?

A. 理論上は10%程度の物価下落が見込まれますが、実際には業種や市場の構造、事業者の価格戦略によって変わります。特にBtoC市場では転嫁が難しいため、全ての商品で一律に下がるわけではありません。

Q.2 どの業種が一番恩恵を受けるのでしょうか?

A. 小売業や飲食業などのBtoC業種、また非課税売上を持つ医療・教育機関などが特に恩恵を受けやすいとされています。価格設定の自由度が高まり、コスト削減や利益改善が期待できます。

Q.3 輸出企業はなぜ損をするのですか?

A. 現行制度では、輸出にかかる売上は非課税でありながら、仕入れ時に支払った消費税が還付されます。これが廃止されると、実質的なコスト増加につながり、国際競争力に影響する可能性があります。

Q.4 消費税がなくなると政府の財源はどうなるのですか?

A. 消費税は年間20兆円以上の税収を支えており、社会保障や財政運営に直結しています。廃止されれば、その代替財源の確保が課題となり、所得税や法人税の引き上げ、国債増発などが検討される可能性があります。

Q.5 免税事業者は消費税廃止でなぜ損をするのですか?

A. 現在、年間売上1,000万円以下の免税事業者は、消費税を納めずに税込価格で販売できるため“益税”が発生しています。消費税が廃止されるとこの利益分が消え、実質的な収入減となるためです。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪

無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪

消費税見直し時代の今、

私たちにできること

消費税廃止・減税をめぐる議論は、単なる税制の見直しにとどまらず、私たちの暮らしや経済全体に深く関わるテーマです。得をする業種、損をする業種、それぞれに異なる事情があり、政策の変化が及ぼす影響は一様ではありません。今後も変化の兆しがあるこの分野において、冷静かつ多角的な視点での判断が求められています。正確な情報をもとに、自社・自身にとって最適な対応を考えるきっかけとなれば幸いです。

①消費税は年間20兆円超の税収源

財政・社会保障に直結するため、廃止には大きな政策判断が伴う。

②恩恵を受けるのはB2Cや非課税売上の多い業種

価格競争力や利益構造にプラスの影響が期待される。

③損をするのは益税を享受していた事業者や輸出企業

消費税還付の廃止などで収益構造に変化が生じる可能性。

④物価への影響は理論と実態にギャップあり

税率分の価格下落が必ずしも実現するとは限らない。

⑤今後の税制議論には継続的な関心が必要

政治・経済・業界動向を注視し、柔軟な対応が求められる。

私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。

公式LINEに今すぐ登録

「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪